Revue narrative de synthèse

| Zhang Y1, Wang H2, Cao Y3, Ren S2, Duan L2, Hao J4, Yan M3, Jin X2, Ji L2. [Origin, development and advantageous disease spectrum of the "Zhibian (BL 54) through Shuidao (ST 28)" needling technique]. Zhongguo Zhen Jiu. 2024 Feb 12;44(2):200-203. [1] |

2 Second Clinical College of Shanxi University of TCM, Jinzhong, China.

3 Department of Acupuncture and Moxibustion, Shanxi Hospital of Acupuncture and Moxibustion, Taiyuan, China.

4 College of Acupuncture-Moxibustion and Tuina, Chengdu University of TCM, Chengdu, China.

L'étude

Objectif

Cet article propose une revue narrative de synthèse sur le développement historique, la formalisation opératoire et les indications thérapeutiques de la méthode d’acupuncture dite "de zhibian vers shuidao". Cette technique repose sur l’insertion dirigée d’une aiguille longue au niveau du 54V (zhibian) en direction profonde du 28E (shuidao), selon une trajectoire standardisée.

Origines historiques

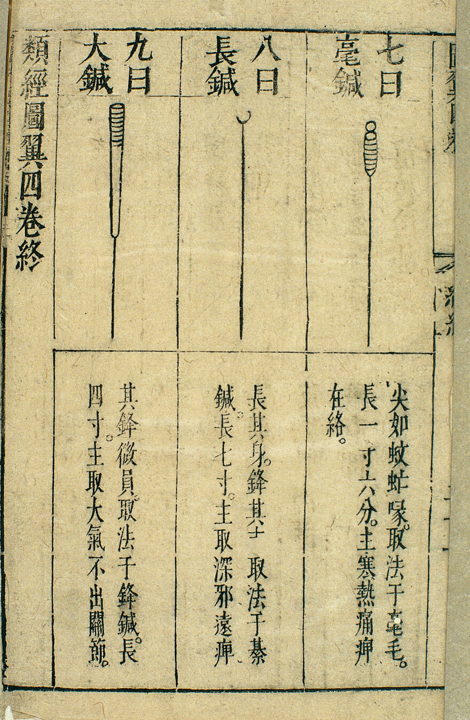

- La méthode "zhibian–shuidao" prend racine dans un passage du Lingshu, chapitre 22 (Dian Kuang, "癫狂", "Folie et épilepsie") prescrivant, pour le traitement de la rétention urinaire (longbi), de "piquer au-dessus du sacrum avec une longue aiguille (刺骶上以长针)". L’aiguille longue mentionnée ici renvoie à la changzhen, décrite comme la huitième des neuf aiguilles dans le chapitre 1 du même classique (Jiuzhen Lun, "九针论", "Discussion sur les neuf aiguilles") : "八曰長鍼,長七寸,鋒利身薄,可以取遠痺", soit : "Huitième : la longue aiguille. Elle mesure sept cun, sa pointe est acérée, son corps fin ; elle permet de traiter les obstructions profondes et distantes".

- Dans les années 1920–1930, Shen Jinshan (1895–1968) entreprend de reconstituer la changzhen à partir des descriptions transmises dans les traités anciens. Il conçoit une aiguille fine, longue et souple en fil d’acier, qu’il nomme mangzhen (芒针) en raison de sa forme effilée évoquant la barbe d’un épi de blé (mang). Cette initiative inaugure une nouvelle phase de développement technique en redonnant une forme concrète à un outil qui semblait être resté principalement textuel dans la tradition transmise.

- À la fin des années 1990, Yang Zhaogang, disciple de Shen Jinshan, propose de réinterpréter le passage du Lingshu mentionnant une puncture « au-dessus du sacrum », en identifiant le point visé non pas comme classiquement changqiang (1VG) mais comme zhibian (54V) sur la base d’arguments cliniques et anatomiques. En 2001, une équipe de l’Université de MTC du Shanxi montre, à partir d’une étude cadavérique, que la seule trajectoire permettant une puncture profonde (> 10 cm) au 54V sans contact osseux est orientée en direction du point shuidao (28E). C’est à partir de ce travail que la méthode prend le nom de "zhibian-shuidao".

Technique

- Le patient est placé en décubitus ventral.

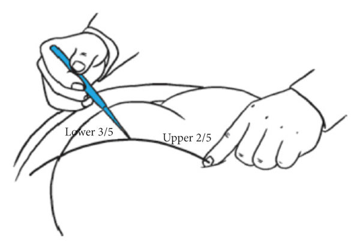

- Le point zhibian (54V) est localisé sur la ligne reliant l’épine iliaque postéro-supérieure (EIPS) au sommet du grand trochanter, à deux cinquièmes de cette distance à partir de l’EIPS.

- Une aiguille de 150 mm de longueur et 0,40 mm de diamètre est utilisée.

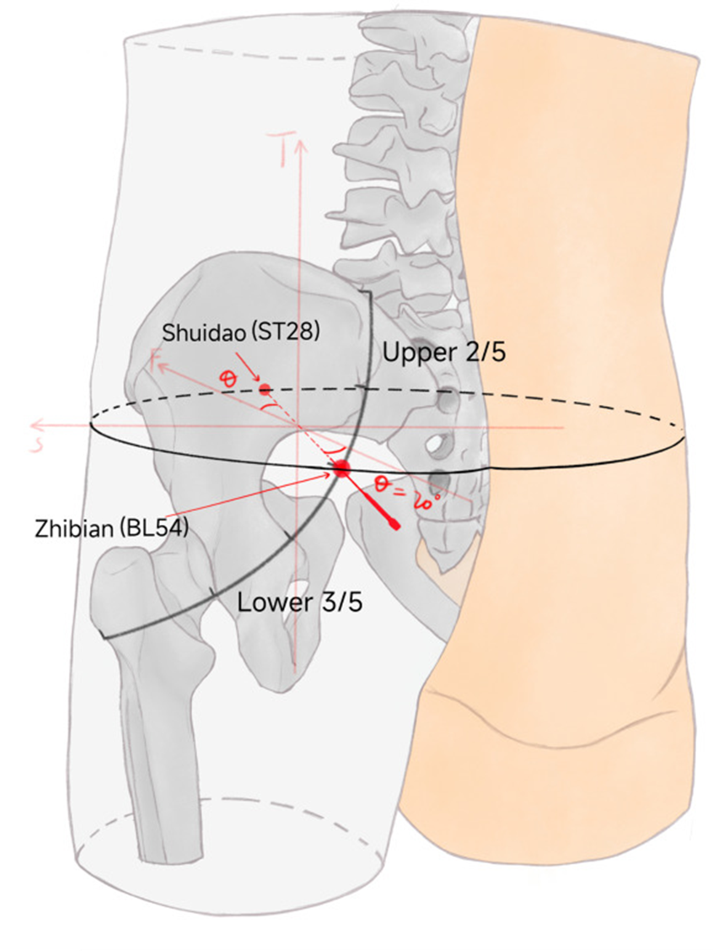

- L’aiguille est insérée obliquement à 20° par rapport au plan sagittal, parallèlement au plan horizontal, en direction du point shuidao (28E).

- La profondeur de puncture est de 4 à 6 cun, soit 100 à 150 mm.

- La sensation de deqi est recherchée, typiquement perçue dans la région pubienne ou le bas-ventre.

- Après obtention du deqi, l’aiguille est manipulée par rotation pendant une minute, puis maintenue en place pendant 30 minutes, avec stimulation intermittente.

Champ des indications

Le tableau ci-dessous présente les indications cliniques de la méthode zhibian–shuidao telles qu’elles sont documentées dans la littérature ou proposées sur la base d’hypothèses mécanistiques neuroanatomiques.

| Catégorie | Indications |

|---|---|

| Indications documentées par des études cliniques |

|

| Indications potentielles (sur la base d’hypothèses mécanistiques via le nerf pudendal et le plexus pelvien) |

|

Conclusion et perspectives

La méthode zhibian–shuidao est une technique structurée et prometteuse centrée sur les pathologies pelviennes. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour définir son champ d’application optimal, confirmer son efficacité et sa sécurité par des essais contrôlés rigoureux, explorer ses mécanismes physiologiques et neuroanatomiques.

Commentaires

Formalisation contemporaine d’un énoncé classique

Le développement de la technique illustre la transformation d’un énoncé issu des textes classiques en une méthode structurée, reproductible et adaptée aux exigences actuelles de la pratique clinique. Elle témoigne d’un travail de questionnement et de réinterprétation qui s’appuie sur les textes anciens tout en mobilisant les outils conceptuels et techniques contemporains.

Ce qu’il faut relever avant tout c’est le traitement de l’énoncé classique comme une hypothèse clinique susceptible d’être explorée. La phrase tirée du Lingshu n’est pas reçue comme une vérité intangible ou un énoncé mystérieux à décrypter mais envisagée comme une proposition concrète à examiner. Elle s’inscrit dans une démarche articulant recherche anatomique, investigation expérimentale et validation clinique. Cette lecture témoigne d’un point de vue médical qui reconnaît aux textes anciens la valeur de point de départ pour une investigation raisonnée et non celle d’une autorité figée. Elle contraste ainsi avec une approche purement sinologique centrée sur la fidélité philologique sans exigence de mise à l’épreuve clinique.

Lire les textes classiques dans une perspective médicale c’est les aborder comme des ressources pour penser des questions médicales présentes. Cette lecture s’attache à ce qui, dans une formulation ancienne, peut être compris comme une description de situation pathologique, une hypothèse fonctionnelle ou une orientation thérapeutique. Elle ne cherche pas à reconstruire une doctrine mais à extraire ce qui peut nourrir une démarche médicale actuelle.

En médecine, la recevabilité d’un énoncé ne dépend ni de son ancienneté, ni de son origine culturelle, ni de son inscription dans une tradition établie mais des procédures par lesquelles il peut être clarifié, reformulé, exploré et mis en discussion. Est considéré comme énoncé médical ce qui répond à une double exigence : d’une part pouvoir être formulé de manière intelligible, d’autre part pouvoir être testé, évalué, confirmé ou infirmé.

Cette approche distingue le registre médical rationnel — c’est-à-dire les énoncés susceptibles d’être reformulés en hypothèses opératoires explorables — des autres registres (symbolique, cosmologique, doctrinal, …), extérieurs au champ médical. Elle constitue une critique implicite de deux attitudes, différentes dans leur logique mais symétriques dans leur effet d’invalidation de la lecture médicale :

- la lecture historicisante, qui réduit les textes à leur seule valeur patrimoniale ;

- la lecture dogmatique, qui les transforme en vérités instituées.

Entre ces deux postures s’ouvre une démarche critique et méthodique : considérer les textes comme des ressources à interroger non comme des vérités à préserver. C’est en les traitant comme des points de départ — et non comme des fins en soi — qu’ils peuvent encore nourrir la médecine contemporaine.

L’énoncé du Lingshu

L'énoncé complet du Lingshu (内闭不得溲,刺足少阴太阳,与骶上以长针。) peut être traduit : "Lorsque l'intérieur est bloqué et que l'on ne peut uriner, piquer les méridiens du Zu Shaoyin (Rein) et du Taiyang (Vessie) ainsi qu'au-dessus du sacrum, avec une longue aiguille. »".

Cet énoncé suit la structure typique des prescriptions thérapeutiques classiques : une pathologie (rétention d’urine), des lieux de puncture (les méridiens du Rein et de la Vessie et la région du sacrum) et une modalité opératoire (l’usage d’une longue aiguille). Le texte mentionne clairement le sacrum (骶) mais aucun point précis n'est cité.

Il existe plusieurs traductions du Lingshu en langues occidentales [4-9]. L’analyse comparative des traductions de l’énoncé concerné permet de mieux comprendre la problématique liée à l’origine de la technique. Si aucun point précis n’est mentionné dans le texte original, plusieurs traductions introduisent néanmoins des localisations explicites citant notamment le 1VG ainsi que des points des méridiens du Rein et de la Vessie. Comme le relève Nguyen Van Nghi [4], ces ajouts relèvent de commentaires postérieurs, et tout particulièrement de ceux de Zhang Jiebin (1563–1640) dans le Leijing (Classique des catégories). Ce sont ces commentaires qui ont conduit à identifier le point du sacrum comme étant le point coccygien 1VG.

| Auteurs | Énoncé | Observation |

|---|---|---|

| Nguyen Van Nghi | "Quand l'intérieur est obstrué, la maladie se manifeste par l'oligo-anurie. Il faut puncturer le Zu Taiyang (V) et le Zu Shaoyin (Rn), ainsi que le point situé au coccyx, avec de longues aiguilles." | • Absence de désignation explicite de points. • Mention du coccyx à la place du sacrum. |

| Ruderman, Ming Wong | "La rétention interne (dysfonction du 'Foyer inférieur') correspond à la rétention des urines. Il faut puncturer le Shao-yin du pied (méridien des reins), le Tai-yang du pied (méridien de la vessie) et le point du coccyx (le Chang-qiang, 1VG) avec la longue aiguille." | • Désignation du 1VG. |

| Lu, Ki Sunu, Brun | "Quand le Ch’i des 'trois foyers' inférieur est interrompu provoquant une rétention d’urine, on doit puncturer les points Yungchuan (1Rn) et Chupin (9Rn), les points Weiyang (53V), Feiyang (58V), Pushen (61V), Chinmen (63V), ainsi que le point Changchiang (1VG) avec l’aiguille longue." | • Désignation du 1VG. • Désignation de points des méridiens du Rein et de la Vessie. |

Tableau 1. Traductions de l’énoncé du Lingshu, chap. 22, § 19. Trois variantes sont distinguées. Pour celles qui sont utilisées par plusieurs auteurs, une version typique est retenue à titre illustratif.

Le questionnement s’ouvre ainsi à la croisée de deux facteurs : l’imprécision de l’énoncé original et la remise en cause de l’autorité interprétative de Zhang Jiebin. C’est l’articulation entre ces deux éléments — le flou du texte et le dépassement de sa lecture canonique — qui rend possible une réévaluation clinique et définit ce que peut être un regard médical sur les textes classiques. Les classiques médicaux n'apportent pas des réponses, mais ouvrent des questions.

Shen Jinshan et l'aiguille longue

Shen Jinshan (1895–1968), praticien issu de la tradition médicale rurale chinoise, est une figure majeure dans la redécouverte et la modernisation de l’aiguille longue en acupuncture.

L’aiguille longue, appelée changzhen dans le Lingshu parmi les neuf aiguilles antiques, est décrite comme fine et longue de sept cun. Dans les années 1920–1930, Shen Jinshan la recréa en adaptant forme et matériaux, donnant naissance à la mangzhen, une version moderne fabriquée en fils d’acier fins importés d’Allemagne, souple, résistante et pouvant mesurer jusqu’à près de 90 cm.

Outre l’aspect matériel, Shen Jinshan a précisé les modalités opératoires spécifiques aux aiguilles longues, fondées sur une insertion lente, une prise à deux mains, une rotation douce et une progression maîtrisée. Il a notamment insisté sur l’objectif de la puncture : provoquer le deqi et assurer la conduction de cette sensation jusqu’à la zone ciblée.

Shen Jinshan s'est consacré à la diffusion de cette méthode, ouvrant une clinique à Tianjin en 1952. En 1960, il fut nommé responsable du service Mangzhen au premier hôpital universitaire de médecine traditionnelle chinoise de Tianjin. Ce cadre technique et institutionnel posa les bases du développement et de la recherche clinique ultérieure autour de l'aiguille longue.

En 1966, au début de la Révolution culturelle, Shen Jinshan est publiquement humilié, persécuté et déchu de ses fonctions. Il meurt en 1968 des suites de ces violences.

Itinéraire d’une génération pionnière

Shen Jinshan (1895–1968) est emblématique d'une génération de praticiens qui a façonné la médecine chinoise moderne. Née sous la Chine impériale, active durant la République et intégrée aux institutions de la Chine populaire, cette génération illustre à la fois la continuité des savoirs traditionnels, leur adaptation aux nouvelles normes médicales et la résilience de l’acupuncture au cœur des bouleversements politiques du XXᵉ siècle.

Né à la fin du XIXᵉ siècle, Shen Jinshan, originaire de Wujin dans le Jiangsu, appartient à une lignée familiale classique de praticiens ruraux relevant de l’école de Menghe où la transmission reposait à la fois sur la pratique quotidienne et l’étude des textes médicaux. Ce double ancrage, pratique et savant, constituait un socle solide, articulant théorie et expérience clinique.

La chute de l’Empire provoqua une remise en question profonde. Face à l’irruption massive de la médecine occidentale et à la critique radicale des savoirs traditionnels, la communauté médicale chinoise a réagi avec dynamisme, de manière pertinente et cohérente. Cette génération de praticiens a initié une refondation intellectuelle et pratique, jetant les bases d’une acupuncture modernisée, héritière d’une tradition tout en portant une exigence renouvelée, tant sur le plan théorique qu’opératoire. Cette période fut marquée par une intense activité éditoriale, la création d’écoles et de sociétés savantes, ainsi que la formalisation de nouvelles pratiques. Cela a été particulièrement le cas à Tianjin où se retrouvèrent de nombreux praticiens originaires, comme Shen Jinshan, de la province du Jiangsu et de l’école de Menghe [Xie J et al., 2017]. Cette période ne fut ni une parenthèse ni un déclin mais bien celle d'une maturation intellectuelle déterminante.

Ce sont précisément les praticiens issus de ce même creuset qui, après 1949, vont conduire l’institutionnalisation de la médecine chinoise et de l’acupuncture dans la République populaire de Chine, consacrant ainsi le point de vue médical qu’ils portaient. Ce point de vue s’est déployé au niveau académique, tant dans la formation que dans la recherche. Shen Jinshan, comme d’autres figures majeures de sa génération, participa activement à cette mutation, contribuant à faire de l’acupuncture une discipline médicale moderne.

D’un point de vue générationnel, ces praticiens ont affronté de multiples épreuves, culminant avec les persécutions lors de la Révolution culturelle qui ont coûté la vie à Shen Jinshan. Malgré toutes ces vicissitudes, ce sont leurs idées et leurs pratiques qui forment aujourd’hui le cadre fondamental de notre réflexion.

Il importe de déconstruire le mythe d’une médecine chinoise et d’une acupuncture abandonnées durant la période républicaine, puis radicalement réinventées sous la Chine populaire. En réalité, l’acupuncture a traversé ces époques par un processus continu d’adaptation et de transformation interne, porté par une même communauté de praticiens.

Yang Zhaogang et la puncture profonde au 54V

Yang Zhaogang est l’un des principaux héritiers de Shen Jinshan. Formé par ce dernier, diplômé en 1965 et médecin chef à l’hôpital universitaire de MTC de Tianjin, il a poursuivi son travail en systématisant notamment la puncture profonde dans les pathologies pelviennes.

Son étude princeps, publiée en 1997, propose une relecture anatomique du passage du Lingshu évoquant la puncture "au-dessus du sacrum" [11]. Elle s’inscrit dans le prolongement d’un travail clinique engagé depuis de longues années au cours duquel il explorait l’usage de l’aiguille longue dans les pathologies urogénitales et digestives, en faisant varier les points, les angles et les profondeurs de puncture [12]. Sur la base de ces observations il fait le constat que le point mentionné dans le Lingshu ne peut correspondre au 1VG dont la localisation anatomique ne permet pas une puncture profonde appropriée et dont les indications ne sont pas cohérentes avec le contexte du texte classique. Il propose le 54V, utilisé dans une puncture oblique profonde orientée à 15° vers la symphyse pubienne, avec une insertion d’environ 5 à 6 cun. Si le 28E n’est pas mentionné, une de ses publications antérieures faisait référence à une trajectoire orientée vers le 29E [12]. Yang Zhaogang insiste sur un enjeu fondamental : l’obtention d’un deqi marqué, avec diffusion de la sensation dans la région pelvienne.

Dans la continuité de cette approche, une étude cadavérique conduite en 2001 par Liu Baogui et al., de l'Université de MTC du Shanxi [13], vient formaliser la trajectoire décrite par Yang en précisant les conditions anatomiques. Elle apporte plusieurs éléments déterminants pour la définition standardisée de la technique zhibian–shuidao :

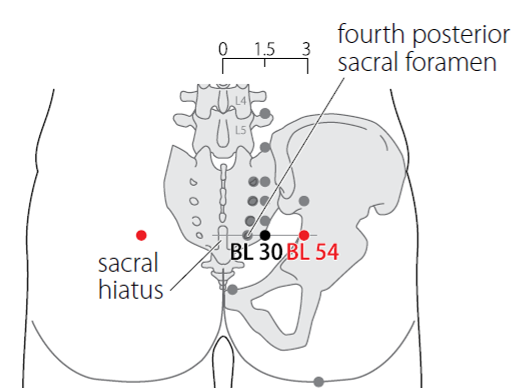

- Localisation du point de puncture : située à l’intersection des 2/5 internes et 3/5 externes de la ligne reliant l’épine iliaque postéro-supérieure au grand trochanter (figure 1). Cette localisation permet une reproduction précise et constante de la voie d’accès postérieure.

- Angle de puncture : fixé à 20° par rapport au plan sagittal, cet angle est jugé optimal. S’il est trop grand, l’aiguille bute contre le bord interne du foramen ischiatique ; s’il est trop faible, elle dévie vers le bord externe et n’entre pas dans la cavité pelvienne.

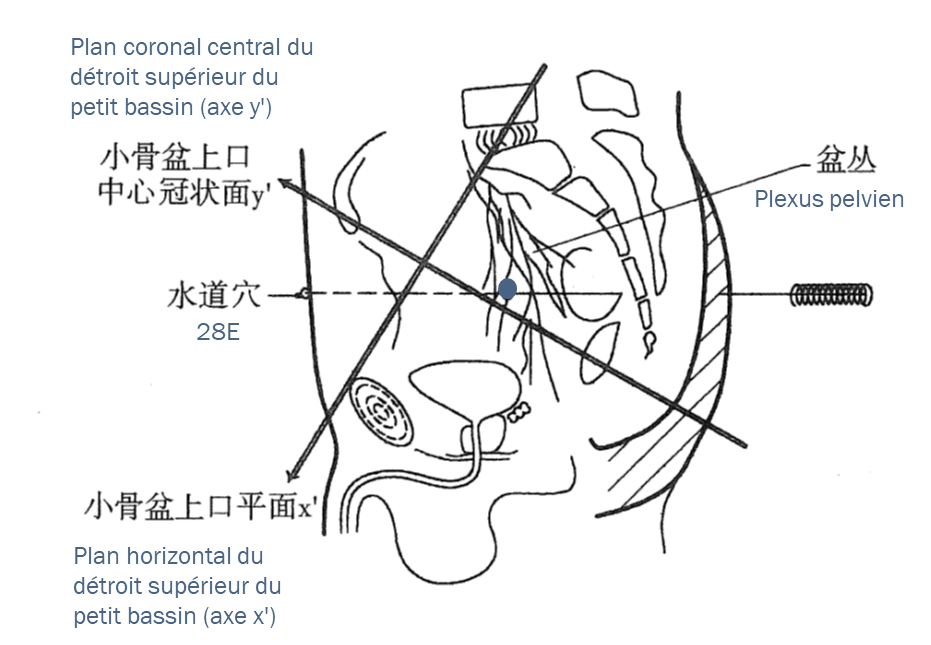

- Profondeur de puncture : les auteurs désignent le plexus pelvien comme la cible de la puncture et, à partir des données anatomiques recueillies, définissent la position d’un repère de référence au contact de cette structure (figure 3). La profondeur moyenne mesurée entre la surface cutanée et ce point est de 97,9 ± 8,9 mm. L’étude fournit ainsi un ordre de grandeur pour la profondeur de puncture.

Le schéma présente la trajectoire sur une coupe sagittale oblique paramédiane passant par le 54V, point d’entrée. L’aiguille est insérée dans un plan horizontal, orientée vers l’avant et dirigée à 20° vers l’intérieur par rapport à l’axe sagittal.

▪︎Afin de définir une profondeur de puncture à la fois optimale et sécurisée, les auteurs ont établi un point de référence au contact de la région antéro-inférieure du plexus pelvien, correspondant à la zone d’émergence des fibres destinées aux organes urogénitaux. Cette cible fonctionnelle, choisie a priori, est supposée être à l’origine des effets attendus, notamment du deqi, et a servi de repère pour déterminer la position de l’extrémité de l’aiguille.

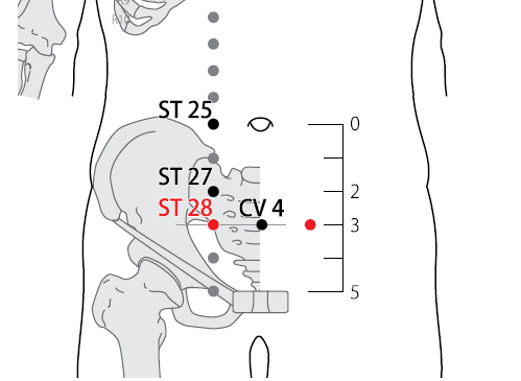

▪︎La localisation de la cible a été déterminée par dissection sur 48 hémibassins masculins en définissant deux axes orthogonaux à partir du détroit supérieur : l’axe x′ (horizontal) et l’axe y′ (coronal). Le point de référence est ainsi situé en moyenne 40,6 mm sous le plan x′, 1,8 mm en arrière du plan y′, et 18,1 mm en dedans de la paroi latérale pelvienne. La longueur moyenne de la trajectoire jusqu’à ce point de référence est de 97,9 ± 8,9 mm. Elle aboutit sur la paroi abdominale antérieure au niveau du 28E.

Cette étude définit pour la première fois le 28E comme le point de projection antérieure de la trajectoire, d’où l’appellation actuelle de la technique : zhibian–shuidao.

Toutefois d’autres études (Yan 2002 [14]) évoquent plutôt une correspondance dans le plan sagittal entre 29E ↔ 54V (niveau S4, comme l'indiquait Yang Zhaogang en 1990 [11]) et entre 28E ↔53V (niveau S2). Notons que, d'un point de vue théorique, les habituelles variations d'inclinaison du sacrum — plus ou moins verticalisé — modifient la projection antérieure de la trajectoire, déplaçant la cible abdominale vers le haut ou vers le bas.

Cela dit, la différence entre viser le 28E ou le 29E n’a aucune pertinence opératoire réelle : la distinction de ces deux cibles sur la paroi abdominale antérieure à partir d'un point d’entrée situé sur la région fessière n'est pas envisageable. La dénomination zhibian–shuidao doit plutôt être comprise comme une image de trajectoire évoquant une puncture profonde et immédiatement orientée vers l’intérieur et non comme l’indication d’un point cible précis sur la paroi antérieure.

Pour éviter toute confusion il serait sans doute plus approprié de parler simplement de puncture profonde au 54V sans référence directe à une cible ponctuelle antérieure.

L'essentiel à retenir

La méthode dite zhibian–shuidao consiste en une puncture profonde au niveau du 54V (zhibian) selon une trajectoire standardisée orientée vers le 28E (shuidao). Elle est indiquée dans les affections pelviennes et a fait l’objet de nombreux développements cliniques et expérimentaux.

Cette technique prend pour point de départ un énoncé du Lingshu prescrivant, en cas de rétention urinaire, de "piquer au-dessus du sacrum avec une longue aiguille". Cet énoncé a longtemps été interprété comme une indication de puncture du 1VG (changqiang).

Le développement de la méthode zhibian–shuidao repose sur deux facteurs : la reconstitution de l’aiguille longue dans les années 1930 par Shen Jinshan et, à la fin des années 1990, la réinterprétation de l’énoncé du Lingshu par son élève Yang Zhaogang.

Cette trajectoire est emblématique de l’évolution de l’acupuncture en Chine depuis le début du XXᵉ siècle. Elle illustre l’interrogation systématique du corpus traditionnel à l’aide des outils de la médecine contemporaine et témoigne de la continuité des hommes ainsi que du cadre de pensée et de pratique qui les a portés à travers les bouleversements de l’époque.

Dr Johan Nguyen & Dr Claude Pernice

zhibian 54V : Dans la région des fesses, au niveau du quatrième foramen sacré postérieur, à 3 B-cun latéral de la crête sacrée médiane. Remarque : À 3 B-cun latéral du hiatus sacré, au même niveau que le point 30V.

Références

- Zhang Y, Wang H, Cao Y, Ren S, Duan L, Hao J, Yan M, Jin X, Ji L. [Origin, development and advantageous disease spectrum of the « Zhibian (BL 54) through Shuidao (ST 28) » needling technique]. Zhongguo Zhen Jiu. 2024 Feb 12;44(2):200-203. https://doi.org/10.13703/j.0255-2930.20230619-k0003

- Wang H, Cao Y, Jin X, Yan M, Wang J, Li R, Ji L. Effect of an Acupuncture Technique of Penetrating through Zhibian (BL54) to Shuidao (ST28) with Long Needle for Pain Relief in Patients with Primary Dysmenorrhea: A Randomized Controlled Trial. Pain Res Manag. 2019 Dec 17;2019:7978180. https://doi.org/10.1155/2019/7978180 🔓

- Wang T, Gao JQ, Chang M, Ma MC, Wang YT, Guo TN, Zhang YL, Gao Z, Wang HJ, Cao YX. « Zhibian (BL54) to Shuidao (ST28) » Acupuncture Manipulation Combined with Analgesics in Postoperative Pain Management for Patients with Mixed Hemorrhoids: A Randomized Controlled Trial Protocol. J Pain Res. 2025 Apr 24;18:2163-2174. https://doi.org/10.2147/jpr.s519232 🔓

- Nguyen Van Nghi, Tran Viet Dzung et Recours-Nguyen C. Huangdi Neijing Lingshu. Marseille: Edition NVN. 1995. Volume II. p. 36-37.

- Lu HC. A complete translation of nei ching and nan ching. Vancouver: Academy of Oriental Heritage; 1978. Ling Shu : volume III; p. 853.

- Ming Wong. Ling-shu. Base de l’acupuncture traditionnelle chinoise. Paris: Masson; 1987. p.193.

- Rudermann J. Huang Di Nei Jing Ling Shu. Nîmes: AFERA; 1980. p.213.

- Ki Sunu. The Canon of Acupuncture: Huangti Nei Ching Ling Shu. Los Angeles: Yuin University Press, 1985. p. 246.

- Brun C. Les canons de l’acupuncture. Traduction française de “huangti nei ching ling shu”. Lausanne: Edition de l’Aire; 1988. p. 230.

- Xie J. [Study on Jiangsu Physicians Living in Tianjin during the Republican Era]. J Nanjing Univ Tradit Chin Med (Soc Sci). 2017;18(1):39–44.

- Yang ZG, Feng LX. [Clinical study on deep puncture of Zhibian point with mang needle]. Zhongguo Zhen Jiu. 1997;17(2):72–4.

- Yang ZG. Studies on acupuncture treatment of 68 cases of prostatitis and prostatauxe. Int J Clin Acupunct. 1990;1(3):298–299.

- Liu BG, Ji LX, Du CY, Niu WJ, Zhang HB, Cheng BY. [Anatomic basis of Zhibian-through-Shuidao method for treatment of chronic prostatitis]. Zhongguo Zhen Jiu. 2001 Feb;21(2):91–3.

- Yan ZG. [Cross-sectional anatomical illustrations of meridian points: abdomen and pelvis]. Shanghai: Shanghai Kexue Jishu Chubanshe; 2002.

- WHO standard acupuncture point locations in the western pacific region. World Health Organization. 2009.

Mots-clés : Gynécologie - Points - Techniques thérapeutiques - Urologie