Étude archéométallurgique

| Li WH1, Yang J1, Gu M2. [Preliminary study on acupuncture needles unearthed from the tomb of Liu He, Marquis of Haihun in Nanchang]. Wenwu. 2025;(6):78–84. [1] |

2 Institute of Chinese Medical History and Literature, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing.

Dans un précédent article [2], nous avons présenté la découverte d’un ensemble d’aiguilles métalliques filiformes, identifiées comme aiguilles d’acupuncture, exhumées de la tombe du marquis de Haihun (Ier siècle avant notre ère). Une publication dans la revue Wenwu du mois de juin en livre les premiers résultats d’analyse métallurgique confirmant le caractère remarquable de ces artéfacts.

L'étude

Confirmations et précisions

La fouille de la tombe du marquis de Haihun, découverte en 2011, a permis la mise à jour d’un petit tube en jade blanc renfermant des éléments métalliques identifiés comme des aiguilles d’acupuncture. Le tube, long de 98,75 mm, était fragmenté en trois sections. Son diamètre extérieur varie entre 6,75 et 6,85 mm et son diamètre interne entre 3,2 et 3,3 mm.

En raison de la fragmentation du tube et des conditions de conservation, les aiguilles elles-mêmes étaient brisées, fortement corrodées et dans un état général très dégradé. À l’une des extrémités d’un segment du tube, au moins cinq aiguilles étaient visibles. Sur un autre segment, leur état de conservation semblait meilleur, laissant supposer un nombre total probablement supérieur à cinq. Afin d’assurer une préservation optimale, seul un petit fragment métallique a été prélevé pour analyse ainsi que quelques fragments déjà détachés lors de la brisure du tube.

Des résidus de fibres textiles dégradées, visibles sur les aiguilles et à l’intérieur du tube, suggèrent qu’elles avaient été enveloppées dans un tissu, probablement pour les protéger et en faciliter le retrait et la remise en place dans l’étui.

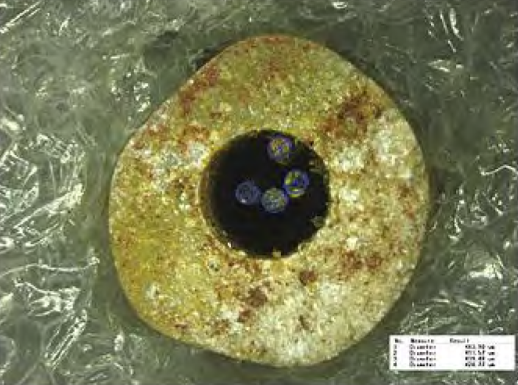

À l’échelle microscopique, l’imagerie à très grande profondeur de champ révèle un diamètre compris entre 0,3 et 0,5 mm, équivalent à celui des aiguilles modernes. La régularité remarquable du calibre témoigne d’une grande maîtrise technique dans leur fabrication (figure 1).

Quatre aiguilles sont visibles en coupe, alignées dans le canal interne du fragment. Leurs diamètres, obtenus par mesure directe sur l’image calibrée du microscope, varient entre 0,317 mm et 0,328 mm. Cette régularité dimensionnelle témoigne d’une maîtrise artisanale remarquable pour le Ier siècle av. J.-C. Le diamètre interne du tube est entre 3,2 et 3,3 mm

Analyses métallurgique

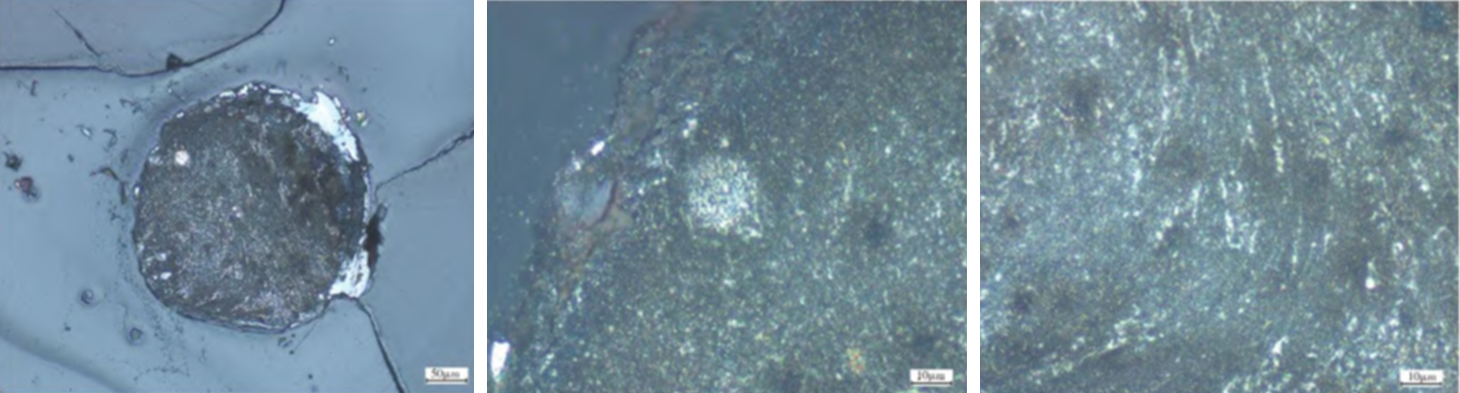

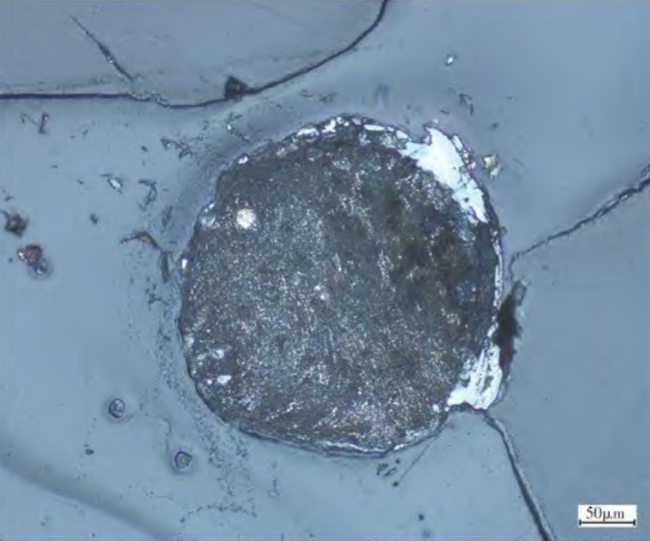

L’examen métallographique et spectrométrique met en évidence une microstructure homogène, principalement perlitique, associée à une faible proportion de ferrite. Des marques circulaires de forge, alignées sur l’axe de mise en forme, sont nettement visibles tandis que de minces couches perlitiques se distinguent en périphérie. Les inclusions, abondantes mais faiblement déformées, et la faible teneur en phosphore caractérisent une matrice essentiellement ferrique (figure 2).

Ces données sont en tout point conformes aux critères établis par les spécialistes de la métallurgie ancienne chinoise pour identifier l’acier puddlé (voir commentaires). Selon Chen Jianli ce type de produit se distingue par une structure métallographique stable et une distribution typique des inclusions et Yang Ju y associe la présence fréquente de phosphore, en lien avec les matériaux utilisés lors de la transformation du métal. Le croisement de ces repères avec les résultats obtenus permet d’identifier sans ambiguïté les aiguilles comme des objets forgés selon un procédé de décarburation de la fonte — le chao gang — caractéristique de la métallurgie chinoise antique et antérieur au puddlage européen (voir commentaires).

Photo 1 (50 µm) — Vue générale de la matrice perlitique avec des zones claires correspondant à la ferrite. Cercles concentriques laissés par le martelage circulaire témoignant du travail artisanal.

Photo 2 (10 µm) — Détail agrandi d’une inclusion de ferrite, révélant sa texture spécifique et sa coexistence avec la matrice perlitiques.

Photo 3 (10 µm) — Motifs linéaires en cercles concentriques illustrant les traces du martelage circulaire qui ont orienté la structure du métal pour optimiser ses propriétés mécaniques.

Ces caractéristiques identifient un acier puddlé, une technique de forge artisanale avancée.

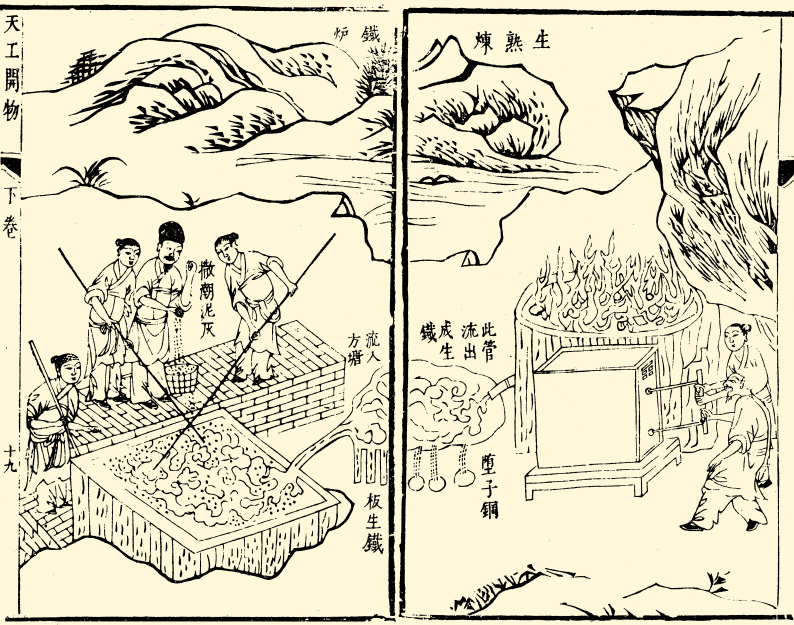

Si les sources écrites ne mentionnent explicitement la méthode du chao gang qu’à partir de la dynastie Song — notamment dans le Mengxi Bitan (夢溪筆談), un traité rédigé vers 1088 sous les Song du Nord — les données archéologiques montrent que cette technologie était déjà maîtrisée plusieurs siècles auparavant dès la période des Royaumes combattants – Han. Le tombeau de Liu He en fournit une preuve directe, avec les aiguilles, mais aussi des armes, réalisées selon ce procédé. Les premières descriptions détaillées de la fabrication d’aiguilles en acier n’apparaissent dans les textes qu’au XVIIe siècle, notamment dans le Tiangong Kaiwu (1637) où sont décrites les opérations d’étirage, de découpe, de chauffage et de trempe.

Commentaires

L’acier puddlé et les aiguilles d’acupuncture

L’acier puddlé (de l’anglais puddle, « brasser ») est obtenu par un procédé de décarburation thermique et mécanique qui transforme la fonte en un métal malléable. La fonte, riche en carbone, est chauffée à très haute température puis brassée mécaniquement à l’état pâteux, ce qui permet une décarburation progressive. En chinois, cette technique est désignée par les termes 炒钢 (chao gang, littéralement « acier sauté ») ou 炒铁 (chao tie, « fer sauté ») en référence au brassage énergique du métal, évoquant le geste culinaire de la cuisson au wok (voir encadré).

On obtient un métal faiblement carburé — fer ou acier selon le degré de décarburation atteint. Ce matériau, forgeable aussi bien à chaud qu’à froid, présente une très bonne ductilité ainsi qu’une excellente tenue mécanique. Ces qualités en font un support idéal pour la fabrication d’objets de précision, tels que les aiguilles, grâce à sa résilience et à sa remarquable aptitude au façonnage par étirage, affûtage ou polissage.

Ce procédé suppose donc la maîtrise préalable de la production de fonte, rendue possible par l’usage de fours de haute température comparables à des hauts fourneaux, déjà connus en Chine ancienne dès le Ve siècle avant notre ère. La maîtrise du chao gang est, elle, attestée en Chine dès la période des Royaumes combattants et sous les Han.

En Europe, un procédé comparable — le puddlage — n’apparaît qu’au XVIIIe siècle. Il est mis au point en Angleterre par Henry Cort en 1784, selon un principe similaire de décarburation par brassage à haute température — mais avec un décalage de près de deux millénaires par rapport à la Chine.

Figure 3. La fabrication de l’acier puddlé (chao gang 炒钢) selon le Tian gong kai wu (1637) tome II, planche 19

La scène de droite montre un haut fourneau traditionnel chinois, utilisé pour produire de la fonte à partir de minerai de fer — un type de dispositif déjà attesté en Chine dès le Ve siècle avant notre ère. Ce four est chargé par le sommet (combustible et minerai), tandis qu’une combustion intense à la base — attisée par un soufflet manuel, actionné ici par deux opérateurs visibles en bas à droite — permet d’atteindre des températures de 1200 à 1350 °C. Le métal fondu s’écoule ensuite latéralement par une ouverture basse comme dans tout haut fourneau. Attesté dès l’époque Han, le soufflet à piston à double action, capable de produire un flux d’air continu, constituait la condition technologique essentielle au fonctionnement du haut fourneau et représente, selon Joseph Needham, l’un des facteurs clés de l’avance métallurgique de la Chine ancienne.

La scène de gauche représente le bassin de brassage dans lequel la fonte en fusion est remuée à l’aide de longues perches en bois de saule, pendant qu’un opérateur y répand un mélange de terre humide et de cendres. Ce procédé déclenche une oxydation qui réduit la teneur en carbone du métal, le transformant en fer malléable.

Le métal affiné est ensuite découpé en lingots pour être façonné. Ce procédé de décarburation, équivalent au puddlage européen mis au point au XVIIIᵉ siècle par Henry Cort (1784), est apparu en Chine dès la dynastie Han, soit près de deux millénaires plus tôt.

L'acupuncture est née de l'aiguille

L’analyse métallurgique des aiguilles retrouvées dans la tombe du marquis de Haihun nous confronte à une évidence rarement formulée : l’acupuncture est fondée sur l’aiguille, conceptuellement et opératoirement, et le cœur de son corpus théorique et pratique s'y rattache.

Cette évidence transparaît dans la dénomination même de la technique, définie par l’instrument. En chinois, le binôme zhēnjiǔ (鍼灸) associe l’aiguille (zhēn) et la moxibustion (jiǔ), mais dans les traités l’aiguille demeure la référence principale : le Lingshu s’ouvre d’ailleurs par la mention expresse de l’aiguille fine (voir infra). En Occident, le terme “acupuncture” — apparu en 1683 dans le traité De acupunctura de Willem ten Rhijne — est formé à partir du latin acus (“aiguille”) et punctura (“piqûre”), renvoyant lui aussi à l’instrument et au geste.

Dès son incipit, le Lingshu, premier traité entièrement consacré à l’acupuncture, définit son objet : une thérapeutique nouvelle, l’aiguille fine, dont il convient de codifier et de transmettre l’usage (voir encadré). À la période des Royaumes combattants puis sous les Han, une avancée métallurgique décisive — la production d’acier puddlé — rend possible la fabrication d’aiguilles fines, flexibles et résistantes. Cette avancée technique ouvre la voie à l’innovation thérapeutique et à une rupture avec les pratiques anciennes. L’aiguille filiforme, et elle seule, permet une puncture dirigée (profondeur et orientation), contrôlée (manipulations), maintenue et répétée dans le temps, ainsi que l’induction volontaire et à la demande du deqi. Elle conduit aussi à préciser et affiner la cible (le point) : la création d’un instrument d’une grande finesse impose de repenser l’espace opératoire.

Le Lingshu institue, par ce dispositif opératoire concret, un véritable champ d’action et d’observation. C’est sur une base à la fois méthodique, systématique et empirique (nourrie de l’expérience clinique) que s’est élaboré le corpus théorique et pratique de l’acupuncture.

Ce que la tradition médicale chinoise nous a transmis avec l’acupuncture n’est pas une cosmologie, une idéologie ou une vision du monde mais des savoirs concrets et des pratiques effectives. C’est en raison de cette matérialité rationnelle qu'elle peut aujourd’hui être reconnue comme un objet scientifique à part entière, légitime à être étudiée, vérifiée et prolongée par la recherche biomédicale contemporaine.

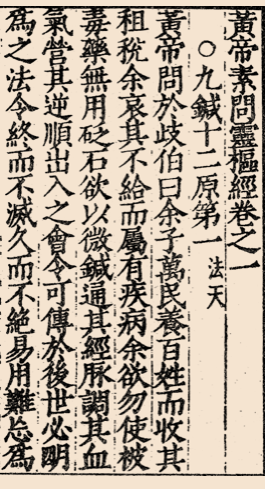

L’incipit du Lingshu

L’innovation fondatrice de l’aiguille fine

Huangdi Neijing – Lingshu

Chapitre 1 : « Neuf aiguilles et douze principes »

L’Empereur Jaune interrogea Qibo : « Je recueille le peuple, je le nourris, j’observe ses maladies et ne veux plus qu’il ait à prendre des drogues toxiques ni à subir encore les aiguilles de pierre.

Je veux que les fines aiguilles fassent circuler les méridiens, qu’elles règlent le sang et le qi, et qu’elles nourrissent les carrefours des inversions et passages.

Afin qu’elle puisse être transmise aux générations futures, il faut en établir clairement la méthode ; qu’elle parvienne à sa fin sans s’éteindre, qu’elle dure longtemps sans disparaître, qu’elle soit facile à utiliser et difficile à oublier. »

Dès son premier paragraphe et sa première phrase, le Lingshu proclame une rupture et annonce une innovation : l’aiguille fine. Elle se substitue aux pratiques anciennes, toxiques ou agressives (comme les aiguilles de pierre), et ouvre un espace d’action fondé sur la régulation et la circulation. C’est cette méthode nouvelle qu’il convient de codifier et de transmettre : elle constitue l’objet même du traité.

Dans les paragraphes suivants du premier chapitre, le texte met en place un champ opératoire concret et reproductible rendu possible par l’aiguille fine. Sont ainsi évoqués le deqi, les profondeurs de puncture, les manipulations d’aiguille (tonification et dispersion) et le temps de pose. Ces premiers éléments seront ensuite repris et développés dans l’ensemble du traité.

L’acupuncture, partie intégrante de la tradition scientifique chinoise

L’acupuncture telle que nous la connaissons n’a pu apparaître qu’avec une métallurgie de haut niveau, atteinte en Chine plus de dix siècles avant l’Europe. Concevoir des hauts fourneaux, maîtriser la décarburation et produire un acier de grande qualité ne relève pas seulement de l’habileté artisanale : de telles réalisations témoignent d’un haut degré d’organisation technique et savante,

Cette dynamique s’inscrit dans un contexte historique plus vaste : celui d’une société savante, techniquement et scientifiquement avancée ainsi que l’a mis en évidence l’œuvre de Joseph Needham [3]. Très tôt, bien avant le tournant de notre ère, la Chine a développé une culture du savoir reposant sur l’observation, la mesure, la fabrication et la transmission institutionnalisée, dans des domaines aussi variés que la métallurgie, la chimie, l’ingénierie hydraulique, la cartographie, la pharmacopée, l’astronomie ou les mathématiques. Dans la plupart de ces champs, les réalisations chinoises ont précédé de plusieurs siècles celles de l’Occident.

Joseph Needham et Science and Civilisation in China

Biologiste, chimiste et historien des sciences britannique (1900–1995), Joseph Needham est l’auteur de l’ouvrage monumental Science and Civilisation in China (Cambridge University Press, 1954–2008), composé de 7 volumes en 27 livres. Commencé dans les années 1950 et poursuivi après sa mort par ses collaborateurs, cet ensemble de plusieurs milliers de pages couvre un vaste éventail de domaines, notamment la chimie et la technologie chimique, l’ingénierie mécanique et hydraulique, les mathématiques et l’astronomie, la cartographie et la métallurgie, ou encore la médecine. Rarement dans l’histoire des sciences un projet d’une telle ampleur a été conduit avec une érudition aussi systématique.

L’apport majeur de Needham est d’avoir montré que nombre de découvertes ou d’innovations attribuées à l’Occident moderne avaient en réalité des antécédents chinois parfois très anciens. Sa démonstration reposait sur une documentation impressionnante et sur l’idée qu’il existait en Chine une véritable tradition scientifique. En mettant ainsi au jour la profondeur et la continuité de cette tradition, Needham a contribué à déplacer le centre de gravité d’une histoire des sciences trop exclusivement occidentale.

Cette perspective a profondément renouvelé la manière d’écrire l’histoire universelle des sciences et des techniques. Elle offre aujourd’hui un cadre essentiel pour comprendre l’acupuncture non comme une pratique exotique ou culturelle, mais comme l’expression d’une rationalité scientifique à part entière, inscrite dans un développement savant précoce, structuré et organisé.

La Chine a ainsi produit un vaste ensemble de savoirs structurés, nourris par l’expérience, l’analyse, la vérification et la correction. Loin d’être singulière, cette démarche exprime une rationalité savante de portée universelle, que la Chine a développée de manière précoce et organisée. De toute évidence, la médecine chinoise et l’acupuncture s’inscrivent dans cette tradition rationnelle et technique fondée sur l’observation et l’efficacité. C’est précisément ce qu’illustrent avec force les aiguilles de la tombe du marquis de Haihun, en reliant directement l’innovation métallurgique à l’innovation thérapeutique et clinique, comme les techniques chimiques avec la pharmacopée.

C’est bien parce qu’elle s’inscrit dans cette tradition rationnelle et technique que l’acupuncture peut être pleinement appréhendée comme un objet scientifique. Inversement, l’intensité de la recherche clinique et expérimentale qui lui est aujourd’hui consacrée atteste clairement de la réalité de cet ancrage.

Chine : la tradition scientifique

Dans l’ouvrage de Joseph Needham, Chinese Science: Explorations of an Ancient Tradition (1973 [4]), publié en français sous le titre La tradition scientifique chinoise (1974 [5]), les mots « science » et « tradition » se trouvent explicitement associés dès l’intitulé.

Le terme « tradition » y désigne une chaîne cumulative de savoirs faite de pratiques, d’observations, d’innovations et de transmissions savantes, inscrite dans le temps, soumise aux révisions mais conservant une filiation cohérente.

Dans ce cadre, « tradition » signifie un héritage scientifique, c’est-à-dire la poursuite d’une recherche rationnelle, et non un dépôt immuable extérieur à l’histoire.

Un constat équivalent vaut pour l’Occident, où l’on parle de tradition médicale, astronomique ou mathématique pour désigner la même continuité pouvant relier la science ancienne à la science moderne.

Dans l’ouvrage de Joseph Needham, Chinese Science: Explorations of an Ancient Tradition (1973 [4]), publié en français sous le titre La tradition scientifique chinoise (1974 [5]), les mots « science » et « tradition » se trouvent explicitement associés dès l’intitulé.

Le terme « tradition » y désigne une chaîne cumulative de savoirs faite de pratiques, d’observations, d’innovations et de transmissions savantes, inscrite dans le temps, soumise aux révisions mais conservant une filiation cohérente.

Dans ce cadre, « tradition » signifie un héritage scientifique, c’est-à-dire la poursuite d’une recherche rationnelle, et non un dépôt immuable extérieur à l’histoire.

Un constat équivalent vaut pour l’Occident, où l’on parle de tradition médicale, astronomique ou mathématique pour désigner la même continuité pouvant relier la science ancienne à la science moderne.

Quand, en 1955, la Chine a adopté le terme Traditional Chinese Medicine (TCM) pour traduire en anglais la dénomination chinoise zhōngyī (Chinese Medicine), elle l’a fait dans ce sens précis. L’ajout de l’adjectif « traditional », absent en chinois, visait à souligner son caractère historiquement et géographiquement situé. Il n’impliquait nullement une opposition avec la médecine moderne et la science mais désignait au contraire un corpus enraciné dans l’histoire, appelé à être structuré et réanalysé dans une perspective critique pour s’intégrer pleinement dans la médecine universelle (Fu Lien-chang, 1955 [6]).

Ce choix ne relevait pas d’une imposition extérieure, ni d’une orientation arrêtée à un moment particulier, mais d’une logique interne de rationalité et d’efficience qui a, de tout temps, animé la communauté médicale savante en Chine comme en Occident. La dynamique, l'ampleur et le haut niveau de la recherche clinique et expérimentale sur l'acupuncture dans la Chine contemporaine en attestent.

Occident : une tradition ésotérique et culturelle

Dès son introduction en France, dans les années 1930, l’acupuncture a été associée à la « Tradition » au sens ésotérique donné par René Guénon : non une continuité cumulative de savoirs mais au contraire un dépôt immuable, supra-historique et intemporel, censé incarner une sagesse originaire distincte et supérieure à la science moderne. Cette interprétation s’inscrivait dans un contexte où un courant médical, le néohippocratisme, s’opposait au développement de la médecine scientifique et appelait à un retour en arrière. L’acupuncture, ainsi reliée à cette double référence — néohippocratisme et guénonisme —, fut alors instrumentalisée idéologiquement contre la modernité et la science.

À partir des années 1970, cette instrumentalisation a trouvé de nouveaux prolongements : d’abord investie par le New Age comme pratique spirituelle alternative, l’acupuncture a ensuite été reprise dans les lectures postmodernes et les études culturelles où elle fut valorisée comme une rationalité « autre », irréductible à la science moderne. Cette évolution a nourri le relativisme culturel en opposant la pluralité des « vérités » médicales à l’idée d’une science universelle.

Il en résulte une mise à distance de la science dans le domaine de l’acupuncture et corrélativement la marginalisation de l’acupuncture dans le champ médical. Toute approche scientifique est décriée comme une « occidentalisation », c’est-à-dire que l’universalité de la science est attribuée à l’Occident, tandis que la Chine et sa médecine sont assignées à un particularisme culturel. Ce partage reconduit une hiérarchie implicite : à l’Occident, la science universelle ; à la Chine, les symboles et les mythes.

Deux usages irréconciliables du mot tradition

Il y a donc deux usages du mot « tradition ». Le premier est celui de la tradition scientifique, comprise comme continuité cumulative de savoirs rationnels, effectivement assumée et développée par la communauté médicale chinoise à tous les moments de son histoire. Le second relève soit de la tradition ésotérique, conçue comme un dépôt intemporel et supra-historique, soit de la tradition culturelle, entendue comme marqueur identitaire et irréductible à la science universelle.

Vouloir les concilier ou les superposer relève d’une confusion épistémologique, dans la mesure où ces registres obéissent à des logiques de savoir radicalement incompatibles : dans un cas, l’acupuncture est un dossier que l’on ouvre, enrichit et critique ; dans l’autre, un dossier que l’on ferme, soit au nom d’une vérité immuable, soit au nom d’une différence irréductible.

Dans les discours culturalistes d’altérité, il est affirmé que la science, ou le processus de scientifisation, trahirait l’acupuncture ou l’esprit de la médecine chinoise. Mais il faut renverser ce point de vue. Ce n’est pas la rationalisation qui constitue une menace : elle est, au contraire, le moteur même de l’histoire de l’acupuncture. Ce qui l’éloigne de son origine, c’est sa folklorisation contemporaine en Occident. Le véritable respect que l’on doit à l’acupuncture — et, plus largement, à la médecine chinoise — consiste à les reconnaître comme des objets scientifiques légitimes, à soumettre à l’épreuve des faits.

L'essentiel à retenir

L’archéologie atteste de la mise au point d’aiguilles filiformes sous la dynastie Han, impliquant une métallurgie avancée : alliages, forge et polissage de précision.

L’acupuncture est née de cette innovation technique : l’aiguille a ouvert un champ inédit d’observations et de pratiques, décrit et systématisé dès le Lingshu, lui aussi daté de la dynastie Han.

Par leur matérialité et leur datation, l’archéologie des aiguilles ancre l’acupuncture dans l’histoire des sciences et des techniques, à rebours du mythe d’une tradition intemporelle.

En tant que discipline médicale, l’acupuncture s’inscrit dans l’universel biologique, non dans un particularisme culturel.

Diaporama

Dr Johan Nguyen

Références

- Li WH, Yang J, Gu M. [Preliminary study on acupuncture needles unearthed from the tomb of Liu He, Marquis of Haihun in Nanchang]. Wenwu. 2025;(6):78–84.

- Nguyen J, Pernice C. L’exceptionnelle découverte des aiguilles de la tombe du marquis de Haihun. Acupuncture Preuves & Pratiques. Juillet 2025. https://gera.fr/les-aiguilles-de-la-tombe-du-marquis-de-haihun/ 🔓

- Needham J. Science and civilisation in China. 7 vols. Cambridge: Cambridge University Press; 1954–2008.

- Needham J. Chinese science: explorations of an ancient tradition. Cambridge (MA): MIT Press; 1973.

- Needham J. La tradition scientifique chinoise. Paris: Hermann; 1974.

- Fu Lien-chang. Why our Western-trained doctors should learn traditional Chinese medicine. Chin Med J (Engl). 1955;73(4):225-8.

Mots-clés : Histoire - Techniques thérapeutiques