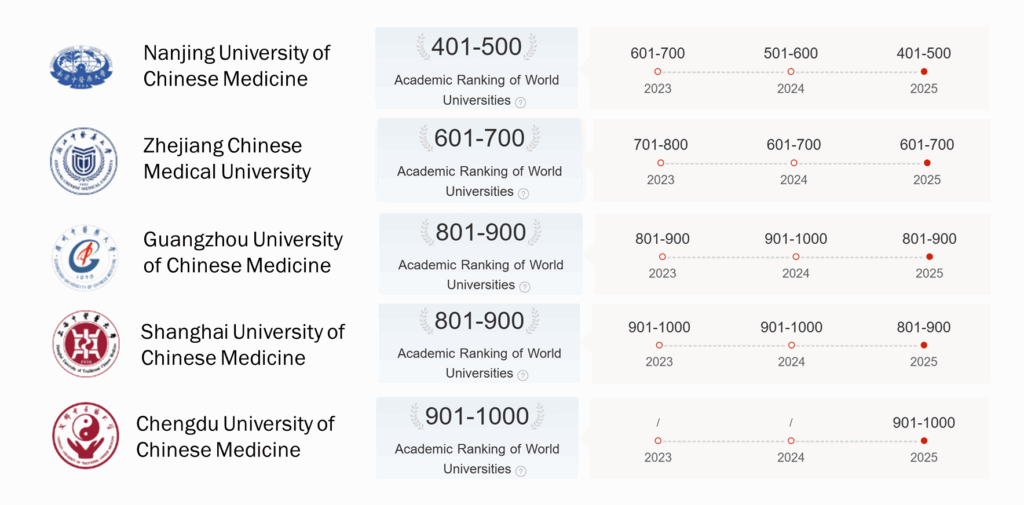

En 2023, nous relevions l’entrée inédite de trois (en fait quatre) universités de médecine chinoise dans le classement de Shanghai. L’édition 2025 confirme cette dynamique : elles sont désormais cinq. Les commentaires de 2023 sont repris et actualisés pour tenir compte de ces nouvelles données.

Le classement académique des universités mondiales, plus communément appelé le classement de Shanghai, est un classement annuel des universités du monde entier publié par l'Université Jiao Tong de Shanghai. Lancé pour la première fois en 2003, ce classement est devenu l'un des indices les plus influents et les plus observés pour évaluer la qualité et la performance des institutions d'enseignement supérieur à l'échelle mondiale.

En 2023 pour la première fois quatre universités entièrement dédiées à la médecine chinoise apparaissaient simultanément dans le classement : les Universités de médecine chinoise (UCM) de Guangzhou, Shanghai et Zhejiang rejoignaient la Nanjing UCM entrée dans le classement en 2020 [1]. La Zhejiang Chinese Medical University avait été omise de notre relevé.

Cette dynamique se confirme dans le classement 2025 avec l'intégration d'une cinquième UCM, celle de Chengdu. La remarquable progression de la Nanjing UCM en est une autre expression : depuis son entrée en 2020 dans la tranche 901–1000, elle a franchi successivement les tranches supérieures pour apparaitre en 2025 dans le groupe des cinq cents premières universités mondiales. Située désormais dans la tranche 401–500, elle se place au même niveau que les universités généralistes françaises de Toulouse Capitole, Nice, Lille ou Rennes, et devant Nantes (501-600).

Commentaires

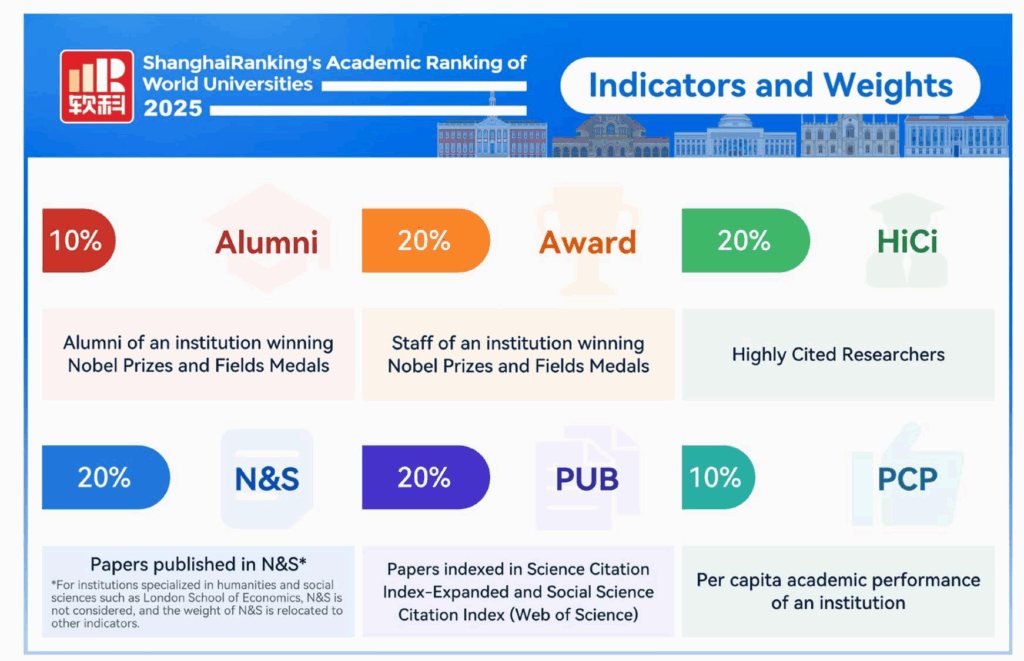

Les critères d'évaluation des universités

Les six indicateurs du classement de Shanghai et leur pondération

- Anciens élèves (10 %) – nombre d’anciens étudiants lauréats du prix Nobel ou de la médaille Fields.

- Personnel académique (20 %) – nombre de membres du personnel (enseignants-chercheurs) lauréats du prix Nobel ou de la médaille Fields.

- Chercheurs hautement cités (20 %) – nombre de chercheurs de l’institution figurant sur la liste internationale des Highly Cited Researchers (Clarivate Analytics), établie à partir d’auteurs ayant publié plusieurs articles classés dans le top 1 % des citations par discipline et par année (Web of Science).

- Articles dans Nature et Science (20 %) – nombre d’articles publiés dans ces deux revues de référence.

- Publications indexées (20 %) – nombre d’articles indexés dans le Science Citation Index Expanded (SCIE) et le Social Sciences Citation Index (SSCI) de Web of Science.

- Performance académique par tête (10 %) – production académique rapportée à la taille de l’institution (pondération par membre du personnel).

La production scientifique des UCM dans Pubmed

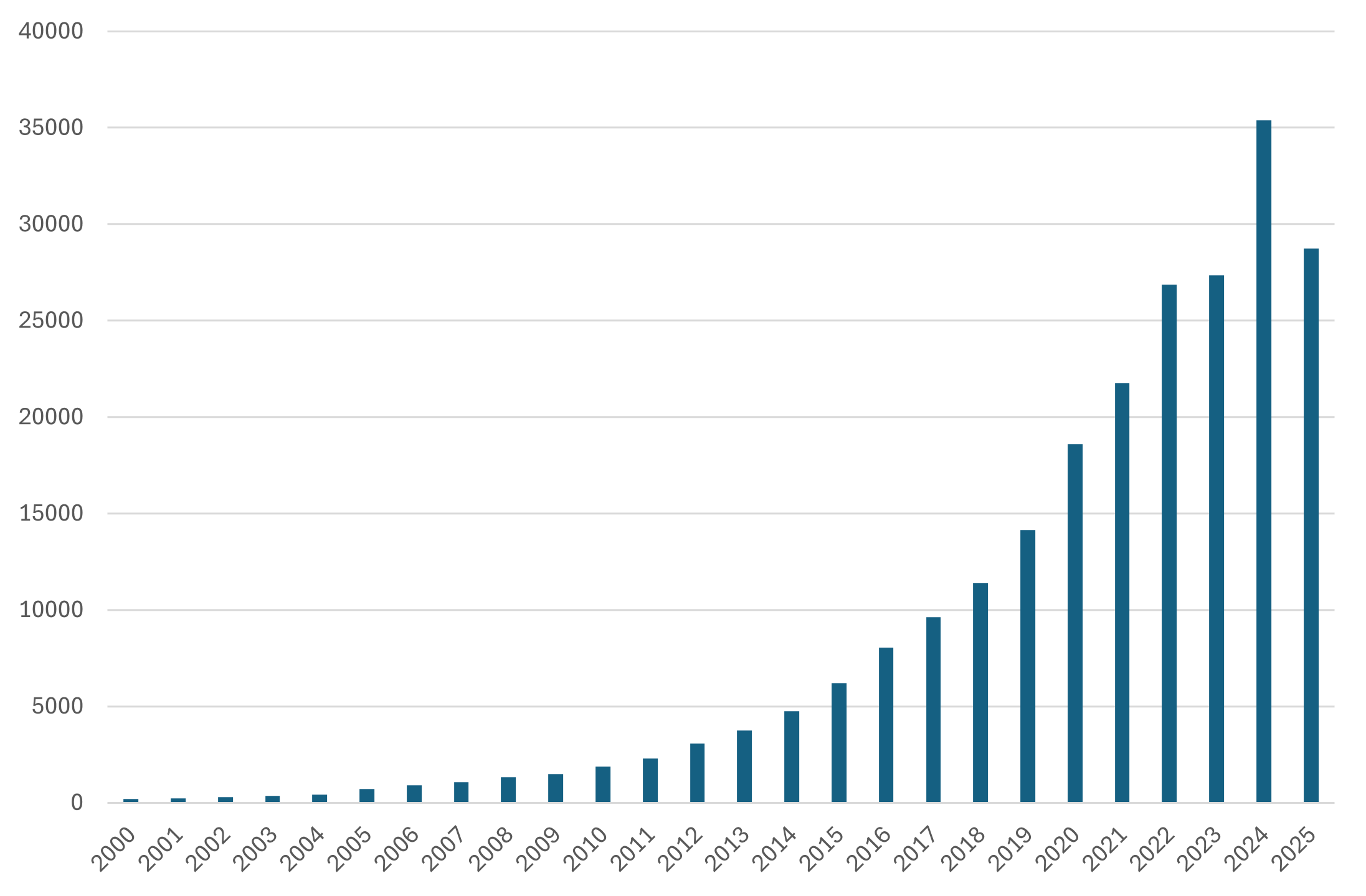

L'apparition des universités de médecine chinoise dans le classement de Shanghai est à mettre en relation directe avec l'explosion au cours de la dernière décennie du nombre de publications issues de ces institutions dans la littérature scientifique internationale (fig 2). Une traduction dans le domaine de l'acupuncture est le basculement observé dans les données probantes [2] induisant à son tour la multiplication des recommandations de bonne pratique en sa faveur [3].

Un périmètre restreint, un impact global

Le classement de Shanghai valorise avant tout les grandes universités généralistes dont la force repose sur la diversité des disciplines et la masse critique de leurs effectifs. L’Université de Lille, dont le rang est comparable à celui de l’Université de Médecine Chinoise de Nanjing, en offre un exemple éclairant : créée en 2018 par la fusion de trois établissements (sciences et technologies, droit et santé, lettres et sciences humaines), elle visait à constituer une université unique capable de répondre aux standards des grandes institutions mondiales, et de fait intégrer le classement de Shanghai et bien y figurer.

Mais alors que ces universités tirent leur visibilité internationale de la complémentarité de nombreux domaines, les UCM atteignent une reconnaissance mondiale en s’appuyant sur une seule discipline, la médecine, et plus encore sur un champ restreint de la médecine : la médecine chinoise. Celle-ci apparaît désormais comme un objet scientifique à part entière qui a la remarquable particularité d'être capable de porter seule une université dans la compétition internationale.

La tradition académique et savante de la médecine chinoise

L’inscription des universités de médecine chinoise dans le classement de Shanghai trouve son écho dans l’histoire. Dès la dynastie Tang, en 662, fut institué le Taiyi shu 太醫署, ou Collège impérial de médecine, généralement reconnu comme la première faculté médicale au monde, antérieure à l’école de Salerne en Europe (IXᵉ siècle). Maintenu jusqu’à la fin de la dynastie Qing et décliné à l’échelle provinciale, ce Collège formait les praticiens par concours, dispensait un enseignement officiel et encadrait la production des grandes compilations médicales [4].

Il participait ainsi à la transmission et à la systématisation d’une médecine savante en constante évolution. Cette dynamique s’est traduite, au fil des siècles, par la publication d’encyclopédies médicales de synthèse commanditées par les empereurs, destinées à recueillir, organiser et confronter les savoirs de leur temps. Ce cycle s’ouvre avec le Xinxiu bencao 新修本草 (Pharmacopée révisée, 659), première pharmacopée officielle nationale, promulguée sous les Tang près de neuf siècles avant la Pharmacopée de Nuremberg (1542) en Europe et culmine avec le Yi Zong Jin Jian 醫宗金鑑 (Le Miroir doré de la Médecine), compilé par ordre impérial entre 1742 et 1744 sous les Qing, qui rassemble plus de deux cents volumes et demeure l’une des plus vastes entreprises de codification médicale de l’histoire.

La tradition scientifique de la médecine chinoise

La science s’exerce toujours sur deux plans complémentaires. Elle suppose d’abord un réel accessible : des phénomènes observables, répétitifs, inscrits dans la nature, qui constituent le socle même de l’investigation scientifique. Mais elle requiert aussi des énoncés formulés : des descriptions, des hypothèses ou des théories qui organisent ces phénomènes de manière intelligible et qui se prêtent, par là, à la vérification.

C’est parce que la médecine chinoise a toujours possédé en elle les conditions de sa mise à l’épreuve qu’elle peut aujourd’hui s’inscrire dans le champ scientifique mondial. Fondée sur l’observation clinique, l’expérimentation thérapeutique et la systématisation des savoirs, elle a constitué au fil des siècles une tradition savante qui se prête naturellement à l’investigation scientifique. L’ampleur actuelle de la recherche ne fait que rendre manifeste cette dimension constitutive, rationnelle et empirique.

L’histoire moderne de la médecine chinoise en illustre le cheminement de son institutionnalisation à son intégration dans la recherche scientifique internationale.

L’école de convergence (1892)

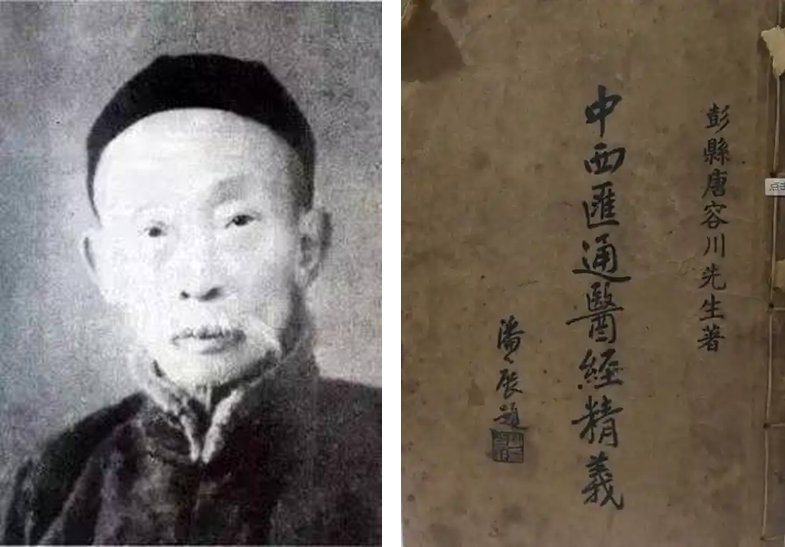

À la fin du XIXᵉ siècle, lorsque la médecine chinoise est directement confrontée à la médecine occidentale, s’affirme un courant de convergence, s’appuyant sur sa tradition empirique. Tang Zonghai (1846-1897) en est la figure emblématique : dans son ouvrage de 1892, Zhongxi huitong yijing jingyi (« Principes essentiels des classiques médicaux dans la convergence de la Chine et de l’Occident »), il forge l’expression Zhongxi huitong (« convergence sino-occidentale ») qui correspond à l’inscription de la médecine chinoise dans une logique d’analyse nourrie par les nouveaux savoirs et les nouvelles pratiques médicales (figure 3).

Figure 4. Tang Zonghai (1846-1897) et la couverture de son livre Zhongxi huitong yijing jingyi (1892).

Institut de médecine nationale (1930)

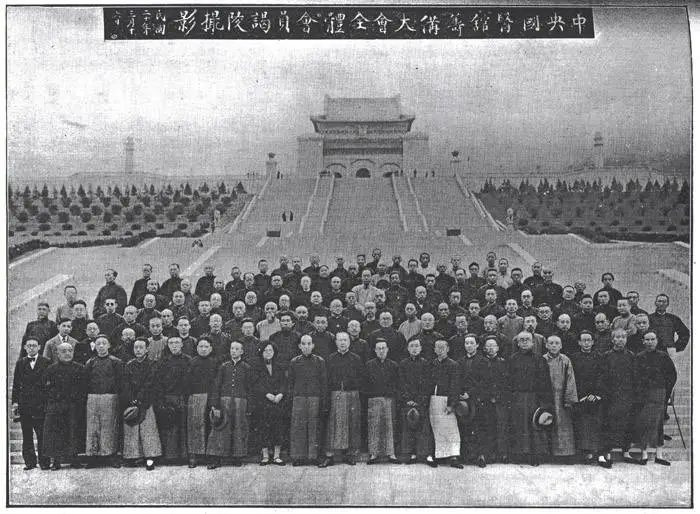

Ce courant de convergence trouve un aboutissement institutionnel avec la création de l’Institut de médecine nationale (Guoyi guan), en mars 1930 (figure 4). Cette initiative, portée par les élites médicales, répond directement à la tentative d’abolition de la médecine chinoise en 1929 [5]. Ses statuts précisent qu’il s’agit « d’adopter des normes scientifiques de réévaluation de la médecine nationale et d’améliorer les méthodes de traitement et de composition des médicaments ». L’Institut marque ainsi une étape décisive : l’institutionnalisation, la professionnalisation et surtout l’inscription de la médecine chinoise dans le cadre scientifique moderne.

Figure 5. Photo commémorative des membres du comité préparatoire de l’Institut de médecine nationale de la République de Chine, Nankin (Nanjing), 1930.

L’Institut de médecine nationale a été créé le 17 mars 1930 à Nankin, alors capitale de la République de Chine. Une photo de groupe des membres du comité préparatoire prise devant le mausolée de Sun Yat-sen, achevé l’année précédente, conserve la trace d'un moment historique.

Il s’agit de l’acte fondateur de l’organisation moderne de la médecine chinoise. Cette institutionnalisation, engagée dans la Chine républicaine, s’est poursuivie avec une grande ampleur dans la Chine populaire, jusqu’à aboutir à la situation actuelle où les universités de médecine chinoise s’inscrivent pleinement dans le cadre académique international. La continuité au-delà des régimes politiques atteste qu’il s’agissait avant tout d’une dynamique interne à la communauté médicale et que la médecine chinoise portait en elle-même les conditions de sa scientifisation.

Les Universités de médecine chinoise (la deuxième moitié du XXème siècle)

Le projet amorcé par l’Institut de médecine nationale dans la Chine républicaine, interrompu par la guerre civile et l’invasion japonaise à partir de 1937, est repris à grande échelle dans la Chine populaire après 1949. C’est ainsi qu’entre 1954 et 1956 sont créés les premiers collèges de médecine chinoise à Nanjing, Beijing, Shanghai et Guangzhou ; leur nombre atteint une vingtaine au tournant des années 1960 et ils sont aujourd’hui vingt-quatre. Ces collèges sont progressivement élevés au rang d’universités à partir des années 1990.

Dans un premier temps, ces collèges se consacrent à organiser et à systématiser les savoirs et les pratiques notamment par la rédaction de grands traités d’enseignement. Parallèlement, ils jettent les bases d’une recherche scientifique par une double intégration : l’inclusion des disciplines de la médecine dite "occidentale” dans le cursus et, réciproquement, la formation à la médecine chinoise de diplômés de médecine "occidentale” (figure 6).

Figure 6. Pourquoi nos médecins de médecine occidentale doivent-ils apprendre la médecine chinoise (Chinese Medical Journal, 1955).

Dès l’origine, la République populaire fait de l’unification des médecines chinoise et occidentale un objectif sanitaire central. L’article de Fu Lien-Chang, publié en 1955, met en avant l’une des voies retenues pour y parvenir : la formation des médecins de médecine occidentale à la médecine chinoise. Il s’agissait de constituer une élite capable de comprendre, intégrer et rapprocher les savoirs, et d’accélérer ainsi le processus d’unification. La mise en œuvre se fera par la création de cours spécifiques en 1958, une étape majeure dans l’histoire de la médecine chinoise moderne. Tu Youyou, prix Nobel de médecine en 2015, a été formée dans ce cadre.

Cet article a aussi une autre importance historique : c’est la première fois que l’expression Traditional Chinese Medicine (TCM) est utilisée en anglais pour traduire zhōngyī (中医). L’adjectif « traditional », absent du chinois, visait à souligner l’ancrage historique et géographique de la médecine chinoise, tout en l’inscrivant dans une démarche critique et scientifique visant à son intégration dans la médecine universelle.

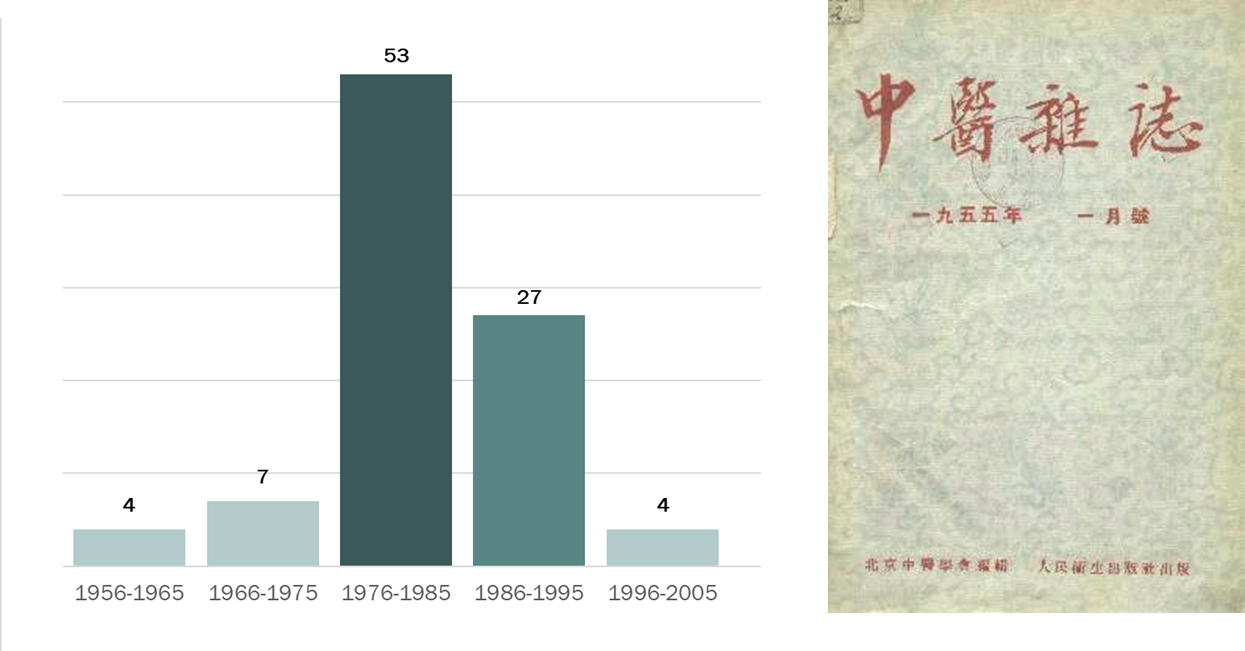

Progressivement et particulièrement après la Révolution culturelle (1966-1976), la recherche s’affirme et se structure grâce au renforcement des institutions et à la création de revues spécialisées. Près de 80 % des revues académiques consacrées à la médecine chinoise et actuellement publiées en Chine sont créées entre 1976 et 1995. Cette intensification de la production scientifique – essentiellement publiée en chinois – constitue une étape décisive préparant l’internationalisation et la diffusion de ces travaux dans la littérature scientifique mondiale au début du XXIe siècle.

Figure 7. Nombre de revues de médecine chinoise créées par décennie. Couverture du premier numéro de Zhongyi zazhi (1955).

Plus de la moitié des revues actuellement indexées ont été créées durant la décennie 1976-1985 et près de 80 % sur la période 1976-1995.

L’Académie de médecine traditionnelle chinoise, fondée en 1955 à Pékin, publie la même année le premier numéro de son organe officiel Zhongyi zazhi (中醫雜誌), devenue l’une des principales références du domaine.

L'essentiel à retenir

Le classement de Shanghai 2025 confirme la progression des universités de médecine chinoise, désormais au nombre de cinq – Nanjing, Zhejiang, Guangzhou, Shanghai, et Chengdu – et place Nanjing parmi les cinq cents premières mondiales.

Cette reconnaissance s’inscrit dans la continuité d’une tradition académique et savante, mais aussi rationnelle et empirique, constitutive de la médecine chinoise tout au long de son histoire.

Le classement de Shanghai – à l’instar du Nobel de Tu Youyou en 2015 – apparaît comme un marqueur d'une étape majeure vers l’intégration de la médecine chinoise dans la médecine universelle. Cet objectif a été porté, de manière continue, par la communauté médicale chinoise dès la rencontre avec la médecine occidentale.

Dr Johan Nguyen & Dr Claude Pernice

Références

- Nguyen J. Trois universités de médecine chinoise dans le classement de Shanghai 2023. Acupuncture Preuves & Pratiques. Septembre 2023. https://gera.fr/universite-de-medecine-chinoise-et-classement-de-shanghai/ 🔓

- Nguyen J. Évaluation de l’acupuncture : une cartographie des preuves. Avril 2023. https://gera.fr/acupuncture-cartographie-des-preuves/ 🔓

- Tang X, Shi X, Zhao H, Lu L, Chen Z, Feng Y, Liu L, Duan R, Zhang P, Xu Y, Cui S, Gong F, Fei J, Xu NG, Jing X, Guyatt G, Zhang YQ. Characteristics and quality of clinical practice guidelines addressing acupuncture interventions: a systematic survey of 133 guidelines and 433 acupuncture recommendations. BMJ Open. 2022 Feb 24;12(2):e058834. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-058834 🔓

- Nguyen J. L’interdiction de l’acupuncture en 1822 par l’empereur Daoguang et l’instrumentalisation de l’histoire. Acupuncture & Moxibustion. 2018;17(1):5. https://gera.fr/wp-content/uploads/2020/08/nguyen-173500.pdf 🔓

- Nguyen J. 1929 : la tentative avortée « d’abolition » de la médecine chinoise. Acupuncture & Moxibustion. 2018;17(2):151. https://gera.fr/wp-content/uploads/2020/08/nguyen-100231.pdf🔓

Mots-clés : Histoire - Institutions - Systèmes de soins