Gastroenterology : une revue de tout premier plan

Fondée en 1943, Gastroenterology est l’organe officiel de l’American Gastroenterological Association (AGA). Elle est reconnue comme revue de référence dans son domaine. Elle publie des travaux originaux à fort impact clinique ou scientifique, allant des essais cliniques aux études mécanistiques et translationnelles. Ses thématiques couvrent l’ensemble du système digestif, du microbiote aux principales pathologies, y compris en hépatologie. En 2024, son facteur d’impact atteint 25,7, plaçant la revue parmi les grandes publications biomédicales internationales.

Une couverture consacrée à l’acupuncture

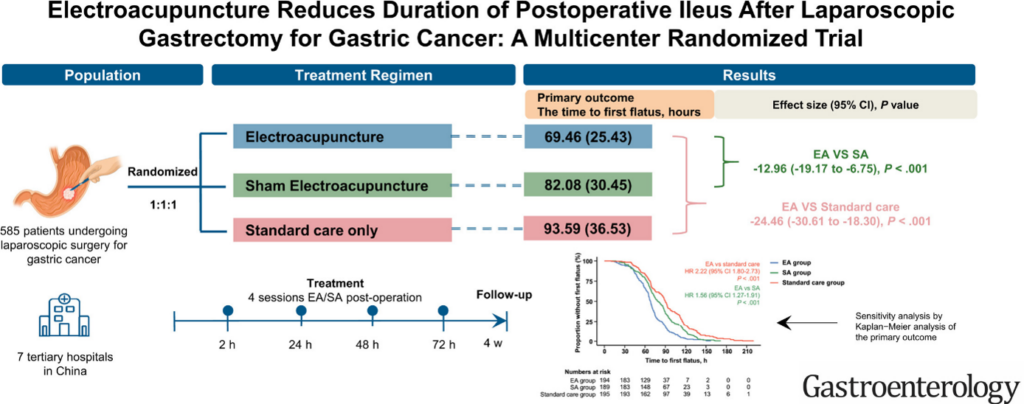

Le numéro de juillet 2025 de Gastroenterology consacre sa page de couverture à l'acupuncture, mettant en avant un grand essai multicentrique évaluant l'intérêt de l’électroacupuncture dans le contexte postopératoire d'une chirurgie laparoscopique pour cancer gastrique [1].

Nous présentons ci-dessous le résumé graphique de l’étude. Une analyse détaillée de ses résultats et de sa méthodologie sera proposée dans un prochain article.

● Lieu : essai multicentrique conduit dans sept hôpitaux tertiaires chinois, spécialisés en chirurgie digestive et cancérologie.

● Patients : 585 adultes ayant bénéficié d’une gastrectomie laparoscopique pour cancer gastrique, suivis en phase post-opératoire immédiate.

● Interventions : les patients ont été répartis en trois groupes : électroacupuncture (36E + 37E, 30 minutes/jour pendant 5 jours), fausse électroacupuncture (aiguille placebo sur 36E + 37E, et fausse stimulation électrique) et soins standards.

● Résultats : l’électroacupuncture a permis une reprise plus rapide du transit intestinal (gaz, selles), une réduction de la durée d’hospitalisation, et une différence significative par rapport aux deux autres groupes. Aucun effet indésirable grave n’a été rapporté.

Ce que cela nous dit

Qu’une revue comme Gastroenterology consacre sa couverture à une étude sur l’électroacupuncture n’a rien d’anodin. Cela signifie que les éditeurs estiment cette recherche à la fois méthodologiquement solide et cliniquement pertinente — au point d’en faire un signal éditorial fort. Ce choix intervient peu après la publication, dans le numéro de mai, d’un autre essai multicentrique sur l’acupuncture dans le syndrome de l’intestin irritable [2, 3]. Deux publications en deux mois : le message est clair.

Loin d’être anecdotiques, ces publications illustrent une évolution bien plus structurelle. Il existe aujourd’hui un corpus solide d’essais contrôlés randomisés, publiés dans les grandes revues biomédicales et conformes aux plus hauts standards méthodologiques [4]. C’est l’accumulation de ces données cliniques rigoureuses qui soutient l’élargissement constant des indications reconnues à l’échelle internationale [5].

Autrement dit, cette mise en couverture ne dit pas seulement quelque chose de l’étude elle-même : elle reflète l’état actuel du débat scientifique et du regard porté sur l’acupuncture.

Historiquement et sociologiquement, l’acupuncture s’est inscrite en Occident dans le champ marginal des médecines dites alternatives, complémentaires ou intégratives — un champ défini par l’absence ou l’extrême faiblesse des preuves scientifiques.

En moins de vingt ans, un basculement profond s’est opéré. Légitimée par une recherche clinique et expérimentale de plus en plus solide, l’acupuncture s’impose comme une discipline médicale autonome, progressivement intégrée aux différentes sphères du champ médical.

Le paradoxe français

La France est le premier pays occidental où l’acupuncture s’est développée, dès les années 1930, et le premier à l’avoir inscrite dans une nomenclature des actes médicaux, en 1947. Sa pratique est réservée aux médecins, et encadrée par un diplôme d’État spécifique : la capacité en acupuncture. Tout porte donc à croire qu’existe un cadre institutionnel solide, soutenu par une communauté professionnelle formée, structurée et légitime, capable d’accompagner la remarquable évolution actuelle de la discipline au niveau international.

Et pourtant, paradoxe, alors que le champ des indications reconnues par les sociétés savantes est en croissance continue, la place de l’acupuncture dans le paysage médical français est régulièrement contestée, parfois violemment. Elle fait l’objet de remises en question, dans les médias comme au sein même d'instances professionnelles. Des campagnes de presse, relayées sur les réseaux sociaux, visent directement sa légitimité, mettant en cause la compétence médicale, voire l’éthique, de ses praticiens. L’acupuncture reste ainsi piégée dans une controverse perpétuelle.

Face aux critiques récurrentes sur le manque de preuves ou de rationalité, la réponse à apporter apparaît simple : un positionnement professionnel clair, fondé sur les meilleures données scientifiques disponibles, et une approche rationnelle et critique du corpus de la médecine chinoise. Il ne s’agirait pas d’une réponse opportuniste cédant à une pression extérieure, mais au contraire d’une inscription cohérente dans ce qui constitue, en médecine, le cadre normal — et éthique — de toute pratique.

Mais une telle mise au point reste aujourd’hui hors de portée, tant que le discours porté par la profession demeure fondamentalement équivoque. L’acupuncture est historiquement traversée en France par un courant ésotérique, ouvertement antiscientifique, dont l’agenda idéologique est parfaitement identifiable — et avec lequel aucune rupture explicite n’a jamais été opérée. En l’absence d'un positionnement sans ambiguïté, le discours scientifique se trouve invalidé : absorbé, relativisé, ou instrumentalisé comme simple paravent de légitimation d’un registre ésotérique.

Cette ambivalence interne ne s’est pas contentée de nourrir la disqualification publique de l’acupuncture comme pseudo‑science. Elle a également empêché la prise de conscience du basculement en cours — pourtant prévisible et annoncé — dans les données scientifiques, faute d’un cadre conceptuel renouvelé pour en permettre l’intégration.

Plus profondément encore, elle a fait obstacle à toute clarification du statut épistémologique du corpus de la médecine chinoise — clarification qui, avec la pleine intégration du corpus clinique et expérimental, est indispensable à une refonte cohérente de la formation et de l’enseignement de l’acupuncture.

Dr Johan Nguyen

Références

- Pei L, Wang G, Yang S, Zhou S, Xu T, Zhou J, Zhang W, Lu K, Hu L, Wang Y, Wang K, You D, Wu Y, Li L, Guo J, Sun J. Electroacupuncture Reduces Duration of Postoperative Ileus After Laparoscopic Gastrectomy for Gastric Cancer: A Multicenter Randomized Trial. Gastroenterology. 2025 Feb 18:S0016-5085(25)00373-. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2025.02.006 🔓

- Yang JW, Qi LY, Yan SY, She YF, Li Y, Chi LL, Hu H, Wang LQ, Ji CC, Wu BQ, Fu ZT, Li SJ, Yang NN, Wang Y, Liu CZ. Efficacy of ACupuncTure in Irritable bOwel syNdrome (ACTION): a multi-centre randomized controlled trial. Gastroenterology. 2025 May 27:S0016-5085(25)00826-1. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2025.05.016

- Nguyen J, Pernice C. Efficacité de l’acupuncture dans le syndrome de l’intestin irritable. Acupuncture Preuves & Pratiques. Juillet 2025. https://gera.fr/acupuncture-syndrome-de-l-intestin-irritable/ 🔓

- Nguyen J. Les essais contrôlés randomisés en acupuncture dans les revues à Impact Factor élevé. Acupuncture Preuves & Pratiques. Novembre 2023. https://gera.fr/grands-ecr-vs-acupuncture-factice/ 🔓

- Nguyen J. Recommandations pour la pratique clinique : 87% en faveur de l’acupuncture. Acupuncture Preuves & Pratiques. Décembre 2024. https://gera.fr/recommandations-pratique-clinique-acupuncture/ 🔓

Mots-clés : Acupuncture péri-opératoire - Evaluation- méthodologie - Gastro-entérologie