Étude philologique et historique

| Pan YM1, Liu CH1, Chen LJ1, Wang XY2. [Jing Xiao Chan Bao collected by the Waseda university library]. Zhonghua Yi Shi Za Zhi. 2024 May 28;54(3):170-174. [1]. |

2Institute of Science and Technology, Shanghai University of Traditional Chinese Medicine, Shanghai 201203, China.

L'étude

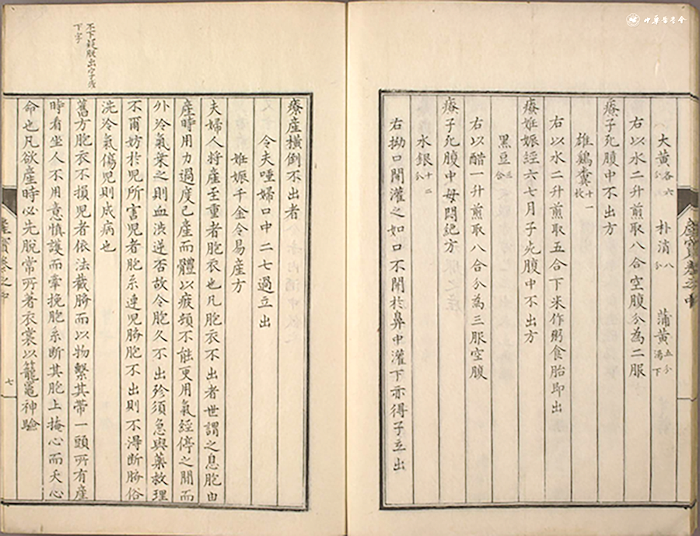

Le Jing Xiao Chan Bao (产宝, "Trésor des méthodes efficaces pour l’accouchement"), rédigé sous la dynastie Tang (618-907) par Zan Yin (昝殷), est considéré comme le plus ancien texte d'obstétrique chinois connu. Il traite des soins pendant la grossesse, de la gestion des accouchements difficiles et des affections post-partum.

Jusqu'à la fin du XIXème siècle, le texte était considéré comme disparu en Chine et n'était connu que par des extraits intégrés dans diverses compilations médicales. Ce n’est qu’en 1881, sous la dynastie Qing, que Zhang Jincheng a acquis une version imprimée japonaise et l’a réintroduite en Chine. Cette édition connue sous le nom de Guian Ling (归安凌氏本) est l'actuelle version de référence en Chine.

L'existence d'une autre version, manuscrite, conservée à la bibliothèque de l’Université Waseda a été rendue publique récemment. Ce manuscrit parait avoir été constitué par des érudits japonais durant l'époque Edo (1603-1868), à partir de citations et d’extraits présents dans des ouvrages médicaux, notamment le Yifang Leiju (医方类聚), une vaste compilation médicale japonaise inspirée de sources chinoises. Il s'agit donc d'un texte reconstitué plutôt que d'une version ancienne du Jing Xiao Chan Bao.

Comparaison entre le manuscrit de Waseda et la version de 1881

Par rapport à l'édition de 1881 du Jing Xiao Chan Bao, le manuscrit de Waseda présente des caractéristiques plus proches des versions anciennes. Les principales différences observées sont les suivantes :

- Le manuscrit de Waseda contient 52 chapitres et 345 formules médicales, ce qui correspond aux descriptions des versions antérieures.

- L’édition de 1881 ne compte que 41 chapitres et 303 formules suggérant des pertes textuelles.

- La structure du texte dans le manuscrit de Waseda diffère de celle de l’édition de 1881 avec un ordonnancement des chapitres qui paraît plus conforme aux descriptions anciennes.

- Le manuscrit comporte des annotations manuscrites témoignant d’un travail de relecture et de correction. Certaines erreurs de transmission y sont identifiées ce qui permet d’envisager une restitution plus précise du texte d’origine.

Analyse philologique

L’examen du manuscrit met en évidence plusieurs phénomènes de substitutions lexicales qui sont caractéristiques des pratiques de transmission des textes sous différentes dynasties :

- Le terme “治” (traiter) est systématiquement remplacé par “疗” (soigner), un choix conforme aux règles d’évitement des caractères homophones avec les noms impériaux sous la dynastie Tang. Ces règles (避讳, bìhuì) interdisaient l’usage des caractères des noms impériaux, imposant leur remplacement par un synonyme ou leur modification graphique. Cette pratique, courante sous la dynastie Tang, a conduit à des modifications dans les copies ultérieures, reflétant l’évolution de certaines règles d’évitement.

- Le caractère “丸” (pilule) est utilisé au lieu de “圆” (rond, sphérique) ce qui correspond aux usages antérieurs à la dynastie Song où cette substitution est devenue courante.

Ces éléments suggèrent que le manuscrit de Waseda conserve des formes plus anciennes du texte alors que la version chinoise actuelle aurait subi des modifications plus tardives notamment sous la dynastie Song.

Conclusion

Le manuscrit de Waseda constitue la version la plus proche du texte original bien qu’il ne soit pas une copie directe d’un manuscrit ancien chinois mais une reconstitution.

Commentaires

La transmission des classiques médicaux

De nombreux classiques médicaux chinois ont entièrement disparu, tandis que d'autres ne subsistent qu'à travers des extraits intégrés dans des compilations postérieures. Cette situation, bien documentée, doit être prise en compte dans toute discussion sur le corpus général de la médecine chinoise. La transmission fragmentaire des textes pose plusieurs enjeux : incomplétude du contenu, réinterprétations successives et altérations liées aux choix éditoriaux des compilateurs.

Le Jing Xiao Chan Bao en est un exemple caractéristique : après la dynastie Song, il ne circule plus sous sa forme intégrale en Chine et ne subsiste qu’au travers de références partielles insérées dans des ouvrages médicaux ultérieurs [2]. Dès lors, son étude repose sur une reconstruction indirecte qui ne peut faire abstraction des transformations qu’il a pu subir au fil du temps et des biais introduits par les traditions textuelles qui l’ont transmis.

Le rôle du Japon

L'étude souligne également le rôle clé du Japon dans la préservation de textes médicaux chinois comme l’illustre la conservation de la version imprimée de 1881 et du manuscrit de Waseda.

Ces cas ne sont pas isolés. L’Ishimpō (医心方), le plus ancien traité médical japonais encore conservé, illustre également la circulation des savoirs entre la Chine et le Japon. Compilé en 984 par Tanba no Yasuyori (丹波康赖), cet ouvrage en 30 volumes s’appuie sur des textes chinois dont certains sont aujourd’hui perdus. Il constitue une ressource précieuse pour étudier l’adoption et l’adaptation de ces connaissances au Japon, tout en offrant des indices sur des œuvres disparues.

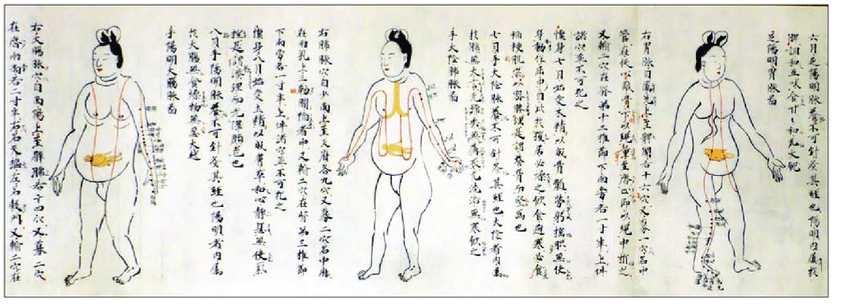

L’Ishimpō est particulièrement connu pour ses sections sur l’obstétrique et la gynécologie (figure 2) qui intègrent des éléments issus de textes médicaux chinois. Aucune preuve formelle ne permet d’identifier le Jing Xiao Chan Bao comme une source directe de l’Ishimpō. Toutefois certaines de ses notions étaient présentes dans d’autres compilations de la même époque susceptibles d’avoir influencé indirectement l’ouvrage japonais.

Rappelons, par ailleurs, le rôle central du Japon dans la mise en relation de la médecine chinoise et de la médecine occidentale au début du XXème siècle notamment par l'introduction de la nomenclature anatomique moderne dans la description des points d'acupuncture [4].

Contextualisation de l'acupuncture et de la médecine chinoise

- La recherche clinique et expérimentale en acupuncture, comme en médecine chinoise dans son ensemble, ne se construit pas dans le vide. Elle interroge un ensemble de pratiques et de savoirs structurés et transmis à travers un corpus de textes médicaux.

- Ce vaste héritage textuel reconnaît la médecine chinoise comme médecine savante à l'instar de la médecine européenne pré-moderne. Définir sa nature, son cadre et ses contenus est essentiel car c’est sur cette base que la recherche biomédicale va opérer. Mais il est également nécessaire d'en interroger les mécanismes de transmission.

- Aujourd’hui, la recherche biomédicale évalue la pertinence clinique et expérimentale des énoncés de la médecine chinoise tandis que l’analyse historique et philologique en retrace leur formation et leur transmission. Ces deux approches sont indissociables : sans analyse historique, la recherche biomédicale risquerait d’évaluer des énoncés sans tenir compte de l’évolution de leur formulation, de leur interprétation et de leur contexte. Inversement, sans validation clinique et expérimentale, l’étude des textes resterait purement théorique et déconnectée des enjeux médicaux actuels.

Dr Johan Nguyen

Références

- Pan YM, Liu CH, Chen LJ, Wang XY. [Jing Xiao Chan Bao collected by the Waseda university library]. Zhonghua Yi Shi Za Zhi. 2024 May 28;54(3):170-174. https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112155-20240104-00005🔓

- Wu T, Wang XY. [Research on the spreading of Jing Xiao Chan Bao]. Zhonghua Yi Shi Za Zhi. 2023 Sep 28;53(5):292-296. https://doi.org/10.3760/cma.j.cn112155-20220309-00026 🔓

- Wilms S. Nurturing the foetus in medieval China: Illustrating the 10 months of pregnancy in the Ishimpō (醫心方). In: Lo V, Barrett T, editors. Imagining Chinese Medicine. Leiden: Brill; 2018. p. 102-118.

- Pernice C. et Nguyen J. Mise en question des localisations de dazhui (14VG) et yaoyangguan (3VG). Acupuncture Preuves & Pratiques. Octobre 2023. https://gera.fr/localisation-14vg-3vg/🔓

Mots-clés : Histoire - Obstétrique