Synthèse archéologique

| Wu Z1, Wang C2, Zhou Q3, Yang J1. [Research on medical needles excavated from the tomb of LIU He, Marquis of Haihun in Nanchang]. Zhongguo Zhen Jiu. 2025 Jun 12;45(6):861-866. [1] |

2Department of History, Peking University; Institute of Chinese Studies, Peking University.

3Institute of Chinese Medical History Literature, Chinese Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700; Key Scientific Research Base of TCM Heritage (Institute of Chinese Materia Medica, China Academy of Chinese Medical Sciences), National Cultural Heritage Administration, Beijing 100700.

L'étude

La tombe du marquis de Haihun

Historique des fouilles

La découverte de la tombe du marquis de Haihun remonte à 2011 lorsqu’un chantier de plantation dans la commune de Datangping (Nanchang, Jiangxi) met au jour des fragments archéologiques. Peu après une série de pillages de tombes dans la région déclenche une opération de sauvetage. Dès 2015 des fouilles à grande échelle sont engagées par l’Institut provincial du patrimoine culturel du Jiangxi auquel sont affiliés les auteurs principaux .

Dès les premières campagnes l’importance exceptionnelle du site se révèle : la tombe principale (M1) quasiment intacte — fait rare pour une sépulture princière des Han occidentaux — livre un mobilier funéraire d’une richesse inédite avec plus de 10 000 objets exhumés.

Le marquis de Haihun

La sépulture a été attribuée à Liu He (劉賀), une identification confirmée par la découverte dans la tombe d’un sceau en jade portant son nom (figure 1). Né en 92 av. J.-C., Liu He était le petit-fils de l’empereur Wudi. À la mort de son père Liu Bo, il hérita du royaume de Changyi puis fut brièvement appelé au trône impérial en 74 av. J.-C. à la suite du décès de l’empereur Zhao. Son règne ne dura que vingt-sept jours : jugé inapte à gouverner il fut déposé par les régents et rétrogradé au rang de marquis de Haihun. Il mourut en 59 av. J.-C. à l’âge de 33 ans. Bien qu’écarté du pouvoir, Liu He reçut une sépulture princière conforme à son rang d’origine, signe possible d’une tentative implicite de réhabilitation par le pouvoir impérial.

La tombe

La tombe principale (M1) est située sur la colline de Guodunshan, à proximité de l’ancienne capitale du royaume de Haihun. Elle s’inscrit dans un vaste complexe funéraire clos de murs couvrant plus de 4 hectares. Remarquable par son état de conservation l’ensemble comprend deux sépultures parallèles — celle de Liu He à l’est, celle de son épouse à l’ouest — ainsi que des bâtiments rituels en surface, parmi lesquels un temple ancestral et une salle de repos selon une disposition habituellement réservée aux mausolées impériaux.

Le puits funéraire, de type jia (forme 甲), mesure 17 mètres de côté. Il renferme une chambre sépulcrale à ossature de bois, compartimentée autour d’un espace central surélevé destiné au cercueil (figure 2). L’organisation interne reproduit la distribution d’un palais : au centre, la pièce principale abritant le cercueil est entourée de compartiments spécialisés, chacun dédié à une fonction précise — armes, monnaie, instruments de musique, étoffes, vivres, attelages, documents ou objets rituels. Cette architecture hiérarchisée transpose dans l’au-delà le modèle d’une résidence princière, reflétant un statut bien supérieur à celui qu’impliquait théoriquement le titre de marquis.

Les aiguilles

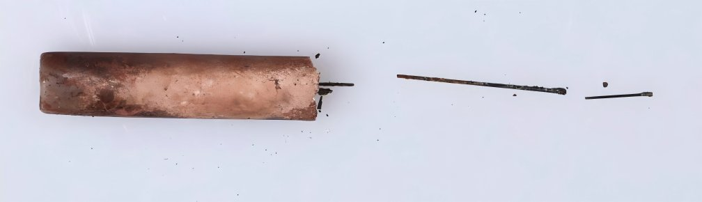

Entre 2016 et 2020 des recherches en laboratoire ont été menées sur des objets exhumés du compartiment est de la chambre funéraire centrale. Parmi eux figuraient plusieurs artefacts métalliques très fins, à l’aspect d’aiguilles, soigneusement rangés dans une boîte en bois laqué doré.

Ces aiguilles étaient placées dans un petit tube en jade brisé en son milieu et initialement enveloppé dans un textile. À l’intérieur, elles étaient entourées d’un second tissu, aujourd’hui réduit à une masse boueuse. Plusieurs aiguilles étaient cassées et présentaient un fort degré de corrosion. Cet état de conservation a rendu leur dégagement particulièrement délicat et a momentanément suspendu leur extraction.

(Jiangxi Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology / via Xinhua News Agency)

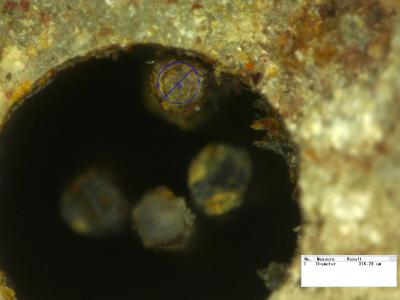

L’observation visuelle du tube en jade, brisé en son milieu, a permis d’identifier au moins cinq aiguilles métalliques discernables depuis son extrémité supérieure. Afin de préserver l’intégrité des objets, seule la portion médiane de l’une des aiguilles a pu être extraite à ce jour, ni les pointes ni les manches n’ont encore été dégagés. L’imagerie, à très grande profondeur de champ, a mis en évidence des aiguilles d’un diamètre compris entre 0,3 et 0,5 mm, une valeur comparable à celle des aiguilles d’acupuncture modernes (figure 4).

Xinhua / xinhuanet.com

Des aiguilles d'acupuncture

L’attribution médicale des aiguilles, question cruciale, repose sur un faisceau d’indices convergents. Leur mode de conservation soigneux — enveloppées dans un textile, insérées dans un étui de jade — et surtout la présence, dans la même boîte en bois laqué doré, de plusieurs cuillères doseuses de tailles variées, utilisées pour doser des substances médicinales, suggère bien un contexte médical et l’utilisation conjointe d’aiguilles et de remèdes à des fins thérapeutiques.

Aucune inscription n’a été retrouvée à l’emplacement direct des aiguilles mais une tablette d’inventaire en bois, exhumée dans un autre compartiment de la tombe, porte la mention « jiu zhen ju yi » (九鍼具一), soit « un ensemble de neuf aiguilles », renvoyant très probablement à l’ensemble retrouvé dans l’étui de jade. Ce type de tablette, suspendu aux coffres funéraires, servait à répertorier avec précision le contenu des dépôts. La mention explicite des « neuf aiguilles » vient confirmer le contexte médical : il s’agit de la même expression, dans sa forme exacte, que celle figurant dans le titre du premier chapitre du Lingshu (Jiu zhen shier yuan). Les auteurs suggèrent qu’à l’époque des Han occidentaux, l’expression « neuf aiguilles » pouvait recouvrir plusieurs sens : un sens typologique – les neuf catégories d’aiguilles du Lingshu –, un sens numérique – neuf aiguilles effectives –, ou un sens générique – désignant toute aiguille d’acupuncture.

Contextualisation de la découverte

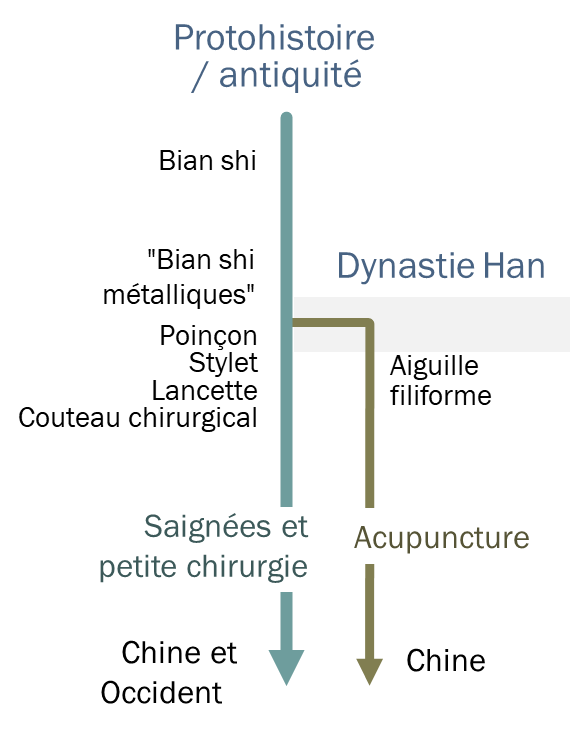

Les instruments médicaux les plus anciens utilisés en Chine, attestés par les textes classiques et confirmés par l’archéologie, étaient fabriqués en pierre polie (bian shi), os ou bambou, puis avec l’essor de la métallurgie en bronze, en or ou en argent. Bien que taillés en pointe, ces objets restaient très épais, limitant leur usage comme instruments véritablement pénétrants.

L’apparition, sous les Han, des aiguilles filiformes – telles que celles retrouvées dans la tombe de Liu He – marque un tournant décisif dans l’histoire de la médecine chinoise. Le passage progressif du bian shi (砭石, aiguille de pierre) et de ses équivalents métalliques à la haozhen (毫针, aiguille filiforme) constitue une véritable révolution technique : ce nouvel instrument permet une insertion plus profonde et précise. Sa diffusion coïncide avec l’élaboration des premiers corpus doctrinaux tels que le Lingshu.

Commentaires

De l'aiguille de pierre à l'aiguille filiforme : une rupture non une transition

Dans les introductions historiques à l’acupuncture, l’évolution des aiguilles est généralement présentée comme un processus linéaire allant des bian shi en pierre aux aiguilles métalliques modernes. Elle induit l’idée que les progrès techniques auraient conduit à une amélioration continue des instruments, sans transformation corrélative des pratiques médicales ni des éléments conceptuels associés. Autrement dit, rien n’aurait vraiment changé — si ce n’est l’apparence des outils.

Mais le passage des bian shi à l’aiguille filiforme ne peut être compris comme un simple changement de matériau, de forme ou de dimension. Il s’agit d’une véritable rupture, à la fois dans le geste thérapeutique et dans la finalité du traitement. L’aiguille filiforme ne permet plus ce que permettaient les instruments antérieurs — incision, saignée, drainage, massage —, mais elle ouvre en retour un espace d'action thérapeutique totalement nouveau. Elle permet une puncture dirigée et contrôlé sans ouverture ni évacuation de fluide, autrement dit elle permet — et elle seule — ce que l’on entend aujourd’hui par « acupuncture ». Cette perspective de rupture est défendue par plusieurs auteurs chinois (Deng 1989 [3] ; Bai 2004 [4] et 2006 [5] ; Liu 2025 [6]).

Cette transformation repose sur une double évolution technique. Une première étape, rendue possible par les débuts de la métallurgie (bronze, puis fer), conduit à la fabrication d’aiguilles métalliques encore massives, que Wu Qiupeng (2014 [7]) qualifie de « bian shi métallique » (金属砭针), prolongeant les fonctions des instruments de pierre (figure 5). Dans un second temps, les progrès de la métallurgie — en particulier la maîtrise du fer forgé — rendent possible la fabrication d’aiguilles fines, flexibles et résistantes, adaptées à une puncture a-traumatique.

Figure 5. Continuité entre pierre et bronze (Zhang LJ et al., 2010 [8])

À gauche : deux aiguilles de pierre, attribuées au Néolithique, découvertes en 1963 à Toudaowa (district de Duolun, Mongolie intérieure). Chaque aiguille présente deux extrémités : une pointe quadrangulaire pour la saignée, et une lame plate pour l’incision d’abcès.

À droite : aiguille en bronze, datée de la période des Royaumes combattants à la dynastie Han occidentale, exhumée en 1978 à Dalate (Mongolie intérieure). Elle présente la même double fonctionnalité : une extrémité effilée pour piquer, l’autre en lame incurvée pour couper ou drainer.

L’ensemble illustre une continuité fonctionnelle entre les outils de pierre et de bronze, conçus pour des gestes chirurgicaux simples — bien avant l’apparition de l’aiguille filiforme.

La fabrication d’aiguilles filiformes aussi fines que celles exhumées dans la tombe du marquis de Haihun suppose un niveau remarquable de maîtrise métallurgique. Contrairement à l’Europe, où les hauts fourneaux n’apparaissent qu’à la fin du Moyen Âge (XIIe–XIVe siècle), la Chine disposait dès le Ve siècle av. J.-C. de fours capables de produire de la fonte liquide. Sous la dynastie des Han occidentaux, cette avance technologique s’accompagne du développement de procédés de décarburation, permettant de convertir la fonte en aciers faiblement carbonés, malléables et résistants. Le travail de forge, associé à un traitement thermique finement contrôlé, autorise alors la fabrication d’objets métalliques d’une extrême finesse, alliant souplesse et ténacité. Cette innovation reste sans équivalent dans le paysage proto-industriel antique, et ne sera égalée en Europe qu’à partir du bas Moyen Âge, avec l’apparition des aciers trempables et la maîtrise du tréfilage du fil métallique.

Les instruments d’incision, de saignée ou de drainage sont universellement présents dans l’histoire de la médecine, depuis l’Antiquité jusqu’à l’époque moderne. On les retrouve aussi bien dans les pratiques gréco-romaines que dans la médecine médiévale européenne. En revanche, l’apparition de l’aiguille filiforme — et de l’usage thérapeutique qui lui est associé — constitue une innovation technologique proprement chinoise. Entre les bian shi et l’aiguille filiforme, il ne s’agit donc pas d’une simple évolution instrumentale, mais d’une rupture décisive, à la fois technique et conceptuelle qui s'opère dans la Chine des Han ( figure 6).

Cette innovation technique s’accompagne d’une construction théorique nouvelle, dont le Lingshu, daté entre le IIe et le Ier siècle av. J.-C., constitue la première expression. Cette élaboration conceptuelle est indissociable de la logique opératoire spécifique introduite par l’aiguille filiforme.

Cette convergence entre innovation technique et formalisation théorique s’inscrit dans un contexte politique décisif : la dynastie Han, fondée sur un appareil bureaucratique centralisé, engage un vaste effort de codification et d’institutionnalisation des savoirs — en médecine comme dans bien d’autres domaines. C’est dans ce cadre impérial structurant que l’acupuncture émerge comme un champ organisé, théorisé et transmis, étroitement intégré aux institutions de l’État.

L’acupuncture est née sous le marteau du forgeron,

pas dans la pensée de Lao Tseu

Le fait que l’acupuncture soit apparue en Chine est souvent expliqué par la singularité de la pensée chinoise, envisagée comme porteuse d’une cosmologie propre et d’une vision particulière du monde, de la nature et du corps. Dans l’imaginaire occidental, l’acupuncture est alors interprétée comme le prolongement d’un univers de pensée structuré et autonome, et devient l’expression d’une altérité culturelle posée comme radicale et irréductible.

La véritable singularité de l’acupuncture ne réside pas dans une exception culturelle, mais dans un moment technologique : la mise au point, dans la Chine des Han, d’un instrument métallique d’une extrême finesse.

L’aiguille filiforme permet une insertion contrôlée, à la fois en profondeur et en orientation. Elle autorise également des manipulations fines, renforçant ou modulant la stimulation. Ces caractéristiques rendent possible l’identification clinique du deqi et des sensations propagées. Son caractère a-traumatique permet la réitération du geste au même site. Elle peut rester en place une fois insérée, ce qui induit une continuité de la stimulation et introduit un paramètre temporel dans le geste thérapeutique. Ne provoquant ni incision, ni saignée, ni évacuation de fluide, elle dissocie la puncture de la lésion ou d'un axe vasculaire, ouvrant la voie à la possibilité d'une action à distance indépendante. Enfin, sa finesse infra millimétrique appelle une précision accrue dans la définition des zones de puncture.

L’élément central du Lingshu, premier grand traité d’acupuncture, consiste à organiser et systématiser les éléments opératoires rendus possibles par l’émergence de l’aiguille filiforme. Il formalise ainsi pour la première fois un champ de pratique structuré : points, modalités de puncture, effets attendus et indications. Ce champ opératoire — stable, reproductible et transmissible — constitue la base de l’acupuncture, depuis son élaboration sous les Han jusqu’à ses usages contemporains.

Autrement dit, ce n’est pas une doctrine préexistante qui détermine l’instrument, mais l’instrument lui-même — par les possibilités opératoires qu’il introduit — qui rend possibles un ensemble d’observations inédites, appelées à être conceptualisées sous la forme d’une nouvelle rationalité médicale. C’est l’aiguille qui rend possible le geste, c’est le geste qui appelle la théorie.

Un silence matériel de près de dix-huit siècles

La tombe du marquis de Haihun a livré les plus anciens exemplaires connus d’aiguilles d’acupuncture filiforme. Mais ce vestige exceptionnel met également en lumière une anomalie archéologique troublante : ces aiguilles sont à la fois les plus anciennes jamais découvertes… et les seules connues sur une période couvrant plus de dix-huit siècles. C’est là le paradoxe d’une pratique instrumentale bien documentée, dont les versions prémodernes de l’instrument avaient matériellement disparu… avant de réapparaître dans un contexte historique improbable.

Dans la littérature historique sur l'acupuncture, les reproductions photographiques d’aiguilles anciennes ne concernent que des objets datés de la fin de la dynastie Qing (1644-1911). C'est d'autant plus frappant que les aiguilles en pierre, en os, en bronze ou en or — comme celles découvertes dans la tombe de Liu Sheng à Mancheng — sont largement reproduites dans les publications historiques.

Cette situation est confirmée par Wu (2015 [9]) qui, à partir d’un inventaire de 27 aiguilles d’acupuncture conservées dans les collections chinoises, ne recense aucun exemplaire filiforme clairement daté d’avant la seconde moitié de la dynastie Qing (avant le XIXe siècle). Le même constat est formulé par Wang (2024 [10]), qui souligne leur absence dans les grandes collections muséales comme dans les atlas patrimoniaux de médecine traditionnelle — tels que le Zhongguo Zhenjiu Shi Tujian ou le Zhonghua Yixue Wenwu Tuji.

Les aiguilles filiformes sont ainsi absentes du corpus archéologique pendant une très longue période. Cette disparition matérielle s’explique sans doute par la nature même de ces objets : leur finesse les rend particulièrement vulnérables à la corrosion, à la déformation et à la disparition progressive. Par ailleurs, leur usage quotidien et leur faible visibilité sociale ne favorisaient sans doute pas leur conservation. Seul le contexte funéraire exceptionnel de la tombe du marquis de Haihun en a permis la préservation.

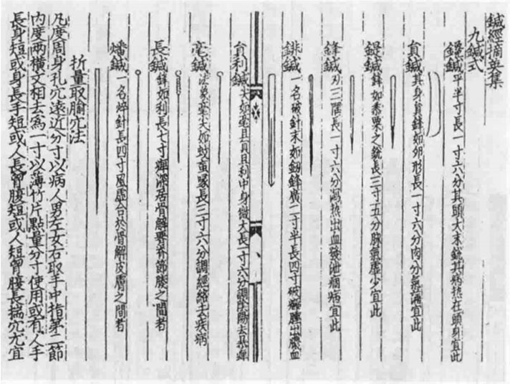

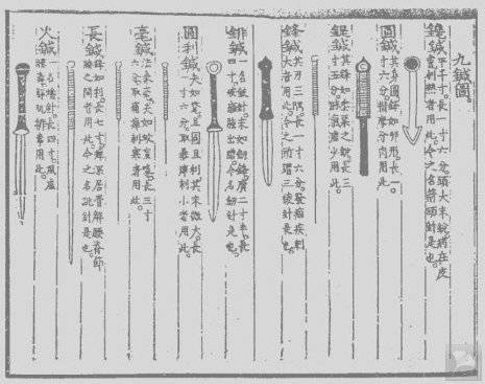

La réinvention des neuf aiguilles

Les Neuf Aiguilles sont décrites dans le Lingshu, qui en détaille la forme générale, les dimensions et les usages thérapeutiques. Chaque praticien leur associe spontanément une représentation largement diffusée dans la documentation contemporaine. Mais un fait essentiel est souvent occulté : le Lingshu ne s’accompagne d’aucune illustration. Ce n’est que plus d'un millénaire après, à partir de la dynastie Yuan (XIIIe siècle), avec l’illustration du Zhenjiu Zhaiying Ji attribué à Du Sijing, que des représentations iconographiques des Neuf Aiguilles commencent à apparaître, fondées sur les descriptions textuelles du canon médical. Ces figures — reprises et modifiées dans les grands classiques d’acupuncture, tels que le Zhenjiu Dacheng (1601), le Leijing Tuyi (1624) ou encore le Yizong Jinjian (1742) — varient sensiblement d’un ouvrage à l’autre (Li 2016 [11]). Elles relèvent moins d’une tradition continue que d’un effort tardif de reconstitution savante, souvent perçue à tort comme un héritage direct de l’Antiquité.

L’archéologie et l’analyse des images anciennes racontent une autre histoire que celle d’une acupuncture aux fondements immuables, transmise à l’identique depuis la haute Antiquité. Elles mettent en lumière une tradition marquée par des pertes, des réinventions et des innovations, tant techniques que conceptuelles. Loin de confirmer une continuité figée, ces sources dessinent une pratique en transformation constante — comme toute tradition médicale, sans cesse adaptée aux contextes historiques, intellectuels et matériels qui la portent.

L'essentiel à retenir

Une découverte majeure : une tombe du Ier siècle av. J.-C. a livré les plus anciennes aiguilles filiformes jamais mises au jour.

Une finesse remarquable : ces aiguilles métalliques, d’un diamètre compris entre 0,3 et 0,5 mm, sont équivalentes aux aiguilles d’acupuncture modernes.

Une rupture technologique : leur fabrication témoigne d’une avancée métallurgique inédite dans l’Antiquité, qui ne sera égalée en Europe qu’un millénaire plus tard.

Une ouverture conceptuelle : leur apparition coïncide avec la rédaction du Lingshu, premier traité d’acupuncture, qui décrit le nouveau champ opératoire permis par le nouvel instrument.

Un changement de perspective : c’est ce champ opératoire, stable dans le temps, qui doit être pensé comme le cœur de l’acupuncture — au-delà de la variabilité des contextes culturels et historiques qui l’ont entouré et interprété.

Dr Johan Nguyen & Dr Claude Pernice

Références

- Wu Z, Wang C, Zhou Q, Yang J. [Research on medical needles excavated from the tomb of LIU He, Marquis of Haihun in Nanchang]. Zhongguo Zhen Jiu. 2025 Jun 12;45(6):861-866.

- Liu Y. Lacquerware from the tomb of the Marquis of Haihun—Some new insights. Orientations. 2019;50(3):22–31.

- Deng CX. [The impact of needle tool evolution on the academic development of acupuncture]. J Shaanxi Coll Trad Chin Med. 1989;(4):41–4.

- Bai XH. [Does acupuncture therapy with metal needles develop from Bian stone therapy?]. Zhongguo Zhen Jiu. 2004 Mar;24(3):215–7.

- Bai X. [Does acupuncture therapy come from the Stone Age?]. Shanghai J Acupunct Moxibustion. 2006;25(4):38–40.

- Liu X, Zhang C, Chen A, Lou Y, Tian C, Rao T, Rao Z, Yue Z. [Evolution of acupuncture needle materials based on archaeological excavated needles]. Chin J Tradit Chin Med Pharm. 2025 Feb;40(2):934.

- Wu QP. [Early medical metal needle: a preliminary study]. J Chengdu Univ TCM. 2014 Dec;37(4):113–117.

- Zhang L. Historical narratives of acu-moxibustion. Beijing: People’s Medical Publishing House; 2010.

- Wu QP. [Examples of heirloom acupuncture needles from the Qing dynasty and modern times]. Chinese Medical Culture. 2015;10(3):35–38.

- Wang H, Pang Y, Zeng R, Wu K. A set of acupuncture needles in the late Qing dynasty collected by George Soulié de Morant. Chinese Medicine and Culture. 2024;7(3):233–240. https://doi.org/10.1097/MC9.0000000000000107 🔓

- Li T. [A study on the origin and development of the nine needles] [master’s thesis]. Changchun (China): Changchun University of Chinese Medicine; 2016.

Mots-clés : Histoire